― 校内裁判で暴かれるのは“真実”か、それとも“心の叫び”か

2015年4月11日、映画『ソロモンの偽証 後篇・裁判』が公開されました。前篇『事件』から約1か月という短いスパンでの公開。観客は前篇の衝撃を抱えたまま、すぐさま“答え合わせ”に挑むことになったわけです。

ただし、この後篇で描かれるのは、単純な「犯人は誰だ?」という謎解きではありません。むしろ「なぜ嘘をついたのか」「どうして黙っていたのか」という、心の深い部分に踏み込んでいきます。スクリーンの上では裁判が進みますが、観客が見つめるのは“人の弱さと誠実さ”。それこそが、この完結編の最大の見どころなのです。

作品概要

監督は『八日目の蝉』などで知られる成島出。原作は宮部みゆきの長編小説『ソロモンの偽証』です。脚本を真辺克彦、音楽を安川午朗が担当し、松竹配給で公開されました。

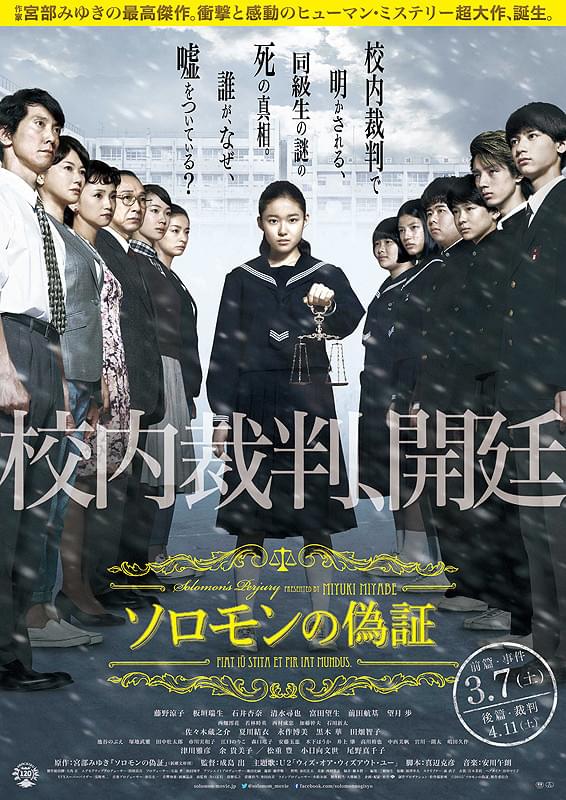

主演は、新人オーディションで抜擢された藤野涼子。彼女が演じる“藤野涼子”という役は、まさに物語の軸。さらに、弁護人役の板垣瑞生、三宅樹理役の石井杏奈、大出俊次役の清水尋也、浅井松子役の富田望生と、当時フレッシュな顔ぶれがそろいました。脇を固めるのは佐々木蔵之介、永作博美、小日向文世、尾野真千子ら実力派。若手とベテランが交わることで、画面に緊張感と厚みが生まれています。

上映時間は146分。2時間半という長さですが、「長い」と感じるか「濃い」と感じるかは、観る人次第。口コミでは「全く飽きなかった!」という声も目立ちました。

あらすじ(ネタバレなし)

クリスマスの朝、同級生の転落死が発覚。さらに匿名の告発状が届き、学校全体が混乱に包まれます。そこで立ち上がったのが藤野涼子。

「大人に任せては真実に届かない。私たちで裁判をしよう」

こうして始まったのは、教師も親もいない、中学生だけの校内裁判。検事役を務める藤野、弁護人として立つ神原和彦(板垣瑞生)、そして証言台に立つ同級生たち。それぞれの胸に秘めた思いが次々と明らかになり、事件の真相だけでなく、心の奥に押し込めていた“本音”までもがさらけ出されていきます。

後篇の見どころ

前篇は「事件の謎」に引っ張られる展開でしたが、後篇は一転して「人の心」に焦点が当たります。裁判シーンの多くは、派手な動きがあるわけではありません。視線の揺れ、沈黙、そして言葉の重さ。その一つひとつに観客は引き込まれていきます。

印象的なのは、日本的な礼の習慣や、裁判の場を整える生徒たちの所作。雑巾がけや椅子を並べる場面にまで、彼らの“真剣さ”が宿っています。地味だけど、妙に胸を打たれるんです。

そしてラストを彩るのが、U2の名曲「With or Without You」。この選曲が、物語の余韻を一段と深めてくれます。

観客の反応は?

口コミを総合すると、大きく二つの傾向に分かれます。

ひとつは「2時間半があっという間だった」「生徒役の演技が熱すぎる」といった高評価。とくに主演の藤野涼子、そして存在感を放った富田望生や清水尋也など、若手キャストへの称賛が多く見られました。

一方で、「前篇の衝撃に比べると地味」「校内裁判という設定がリアルには感じられない」という声も。謎解きとしての爽快感を期待すると、やや物足りなさを覚える人もいたようです。

つまり――後篇は“謎を解く映画”ではなく“心をほどく映画”。この方向性を受け入れられるかどうかで、評価が分かれるといえるでしょう。

前篇との違い

前篇は「事件は何だったのか」を追いかける物語でした。後篇は「なぜその行動をとったのか」に迫ります。

比喩するなら、前篇は疾走感あふれるジェットコースター。後篇はその後に友達と集まって「さっきのは怖かったね」「自分ならどうしたかな」と語り合う時間です。ドキドキ感は落ち着きますが、そのぶん深い余韻が残ります。

原作との違い

原作は全6巻におよぶ超大作。すべてを映画に収めるのは到底不可能です。そこで成島監督は「藤野涼子の視点」を徹底的に軸にしました。

その結果、原作に登場する細かな人物やエピソードは省かれています。しかし、だからこそ映画は“ひとりの少女が嘘と向き合う物語”としてクリアに浮かび上がりました。

「削られたのが残念」という原作ファンの声もありますが、この取捨選択があったからこそ、映画としての推進力が生まれたのは間違いありません。

総合レビュー

『ソロモンの偽証 後篇・裁判』を観終わって残るのは、派手なカタルシスではなく、じわじわと心に染みる問いかけです。

人は誰でも嘘をつく。守るため、嫌われないため、逃げるため。その嘘が誰かを傷つけたとき、どうやって向き合うのか。本作が描いたのは、断罪ではなく“赦し”の可能性でした。

思春期の揺れる心を、未熟さも含めて真正面からスクリーンに映し出した本作。観終わったあと、「あの頃の自分も裁かれたら、何を告白しただろう」と考えずにはいられません。

さらに深掘り:なぜ“校内裁判”という設定が私たちに刺さったのか

『ソロモンの偽証』が他の学園ミステリーと一線を画している理由――それは、物語の中心に「校内裁判」という突飛にも思える仕掛けを置いた点です。

普通なら、事件は大人が解決します。警察が動き、裁判所で判決が下される。でもこの物語では、大人はほとんど役に立たず、子どもたち自身が「嘘」と「責任」に向き合わなければならない。ここに観客は強烈な違和感と同時に、妙なリアリティを感じるのです。

なぜなら、学校という場所は小さな社会だからです。成績や立場、友人関係といった序列があり、誰かが強く出れば空気が変わる。そこに「裁判」というルールを導入することで、子どもたちは初めて“言葉に責任を持つ”立場に置かれる。これが観客の心を揺さぶります。

さらに、日本的な「礼」の文化も物語に厚みを加えています。証言台に立つ前に深々と頭を下げる、裁判の準備で雑巾をかける、パイプ椅子をきちんと拭く――そんな一見地味な所作に、「私たちは本気で真実に向き合おうとしている」という意志がにじみ出ているのです。

この作品が観客に突きつける問いは、「正しさ」と「誠実さ」のどちらを選ぶか、というものかもしれません。法律的に正しいかどうかではなく、自分にとって誠実でいられるかどうか。思春期の子どもたちが悩み抜いた末にたどり着く答えは、大人が忘れてしまった“真剣さ”を思い出させてくれます。

だからこそ、『ソロモンの偽証 後篇・裁判』は単なる青春ミステリーではなく、「人はどうやって嘘と折り合いをつけ、赦しを見つけるのか」という普遍的なテーマを持った作品として、多くの人の心に残ったのでしょう。

まとめ

『ソロモンの偽証』二部作は、前篇で観客を強烈に惹きつけ、後篇で静かに心を解きほぐしました。

「中学生の裁判なんてありえない」と笑っていた人も、最後にはそのまっすぐな眼差しに心を射抜かれるはず。華やかなエンタメ作品というより、観た人の心に静かに問いを残す一作。それが『ソロモンの偽証 後篇・裁判』の魅力です。