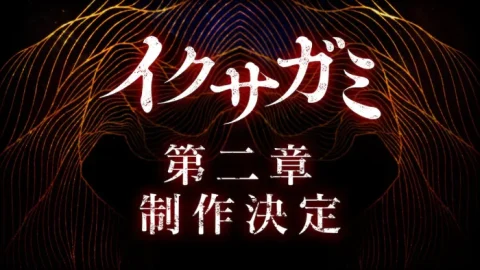

作品概要と見どころ

Netflixシリーズとして2025年11月13日に世界独占配信された『イクサガミ』は、直木賞作家 今村翔吾 の代表作「イクサガミ」四部作(天・地・人・神)を原作にもつ、エンタメ時代劇の最前線を切り開く作品です。主演は 岡田准一。アクションプランナー兼プロデューサーとしても参加し、ドラマ全体の“動きの質”を根底から作り上げています。

舞台は 明治11年(1878年)前後。明治維新から十年余り。武士という存在は制度的に解体され、廃刀令により刀を日常的に帯びる権利すらも失い、強さや誇りで生きてきた男たちの価値観は大きく揺らいでいました。しかし、社会が“武士なしの新時代”へ進む一方で、武士として生きてきた彼らの精神は、突然切り替えられるものではありません。

そんな時代の底流で密かに企まれたのが、武士たちを東海道に集め、殺し合わせ、生き残った者に莫大な賞金を与える死の競技――「蠱毒(こどく)」。

▼ 世界観のベースにあるもの

『イクサガミ』の世界観は次の三層構造で成立しています。

◆ 1)“武士の終焉期”というリアルな歴史背景

この作品が他のサバイバル作品と決定的に違うのは、単なるデスゲームではなく、歴史的な転換点に生きた武士階級の矛盾や喪失感を縦糸としている点です。

- 廃刀令により「武士の象徴」が喪失

- 明治新政府の中央集権化

- 不平士族の反乱(西南戦争が終わった直後の時代設定)

- コレラの大流行で庶民も疲弊

- 富国強兵・殖産興業で産業構造が一気に変化

つまり、武士の価値観が社会から取り残されていく――その“行き場のなさ”が物語の根底にあります。

主人公・嵯峨愁二郎は元「人斬り刻舟」として時代の裏で暗躍した男。しかし今は貧しい暮らしに追われ、病に倒れた妻子の治療費も満足に払えない。そんな彼の前に現れたのが「蠱毒」への招待状。時代に捨てられた武士が、最後の誇りを取り戻すための物語でもあります。

◆ 2)“東海道×デスゲーム”という類を見ない構造

蠱毒の最大の特徴は、“範囲型デスゲーム”であることです。舞台は京都・天龍寺を発端に、東海道七宿を経由して東京まで続く 実在の土地。

- 7つの関所に設定された必要点数

- 1人1点の木札を奪い合うサバイバル

- 口外禁止・離脱禁止

- 逃亡者は即処刑

- 1ヶ月以内に東京着

これらの条件が、物語全体を「旅」でありながら「試練」、そして「人間性のテスト」に変換しています。

さらに各関所には運営側の仕掛けがあり、ただ到達すればよいわけではありません。例えば――

- 点数が足りない者は足止め

- 最後に関所へ着いた者に“黒札(全員から狙われる特別な札)”を付与

- 逃げる者は運営兵が射殺

これは明確に「外部の意思」が働いているゲームであり、政治・経済・軍事の大物が裏で結託していることが徐々に分かってくる構造です。

◆ 3)“武の哲学”を中心に据えた人物ドラマ

『イクサガミ』は単なる剣劇ではなく、武とは何か、強さとは何かという問いを延々と投げかける物語です。物語を支えるテーマは次の通り:

● 「技は奪うためではなく、託すためのもの」

原作シリーズに通底する名テーマ。京八流と朧流――兄弟の宿命と剣術継承の物語は、単に“強さの競争”ではなく“バトン”を巡る精神的ドラマでもあります。

● “守る強さ”と“奪う強さ”

愁二郎は双葉を守ることでようやく刀を抜きます。これは「誰のために戦うかで強さの質が変わる」という作品の核心です。

● “文明開化が作った新しい暴力”

運営に警視局長や財閥が絡んでくる構造は、近代化が生んだ組織的暴力=国家権力との対決という意味を内包します。

◆ 本作の見どころ

◎ 1. 岡田准一が設計した“武術リアリズム”

岡田准一は本作で主演・プロデューサー・アクションプランナーを兼任。そのため戦闘シーンはすべてが“実戦的”で、殺陣や刀の構えは誤魔化しゼロ。

- 刀を抜く速度

- 懐に入る角度

- 足捌き(歩法)

- 当身と投げへの移行

すべてがリアルでありながら、美しく整えられています。

◎ 2. 292人×東海道×デスゲームの圧倒的スケール

序盤は“百人単位の同時殺陣”という、日本ドラマでは異例のスケール。東海道を進むほど参加者が減り、強者だけが残っていく構造は、“RPGの中盤→終盤”のようなワクワク感があります。

◎ 3. 豪華俳優陣の「武」の表現

- 阿部寛 → 圧倒的殺気をまとった“幻刀斎”

- 伊藤英明 → 生きる意味が「戦うこと」しかない“無骨”

- 清原果耶 → 京八流の“文曲”を体現するしなやかで鋭い殺陣

- 東出昌大 → 声色と知略を操る元伊賀忍者

- 早乙女太一 → 四蔵の武の美

どのキャラもドラマ映えがすさまじいです。

◎ 4. “国家規模の陰謀”が仕組んだ蠱毒の真相

黒幕が単なる悪人ではなく、「旧時代を一掃したい」「武士を処分したい」という近代国家の本音が絡むところが非常に面白い構造。

明治という時代の光と影、勝者と敗者、表と裏がすべてこの“蠱毒”に集約しています。

蠱毒(こどく)のルール徹底解説|7つの掟が意味する“ゲームの本質”を深読みする

『イクサガミ』という物語の屋台骨を支えるのが、参加者292名が命を賭して挑む死の競技――「蠱毒(こどく)」。

原作でもドラマ版でも、蠱毒は単なるデスゲームの枠を超え、“明治という時代の縮図”として緻密に設計された社会実験として描かれています。

ここでは、表向きのルールだけでなく、その裏に隠された運営側の目的・明治期の社会背景・参加者心理などを徹底的に読み解きます。

蠱毒とは何か? ― 古代の呪術 × 明治の権力構造

「蠱毒」という言葉は本来、虫や蛇などを一つの壺で殺し合わせ、最後に残った一匹を呪術的な“毒”として使うという民間信仰に由来します。

つまりこの時点で分かるのは――蠱毒とは “勝ち残りが強者ではなく、毒” という残酷な思想を含む競技だということ。明治政府にとっては、

- 武士階級という“時代遅れの価値観”

- 誇りだけは高いが、政治的には邪魔な存在

- 西南戦争で反乱を起こした士族階級の後始末

これらをまとめて処理するための装置が「蠱毒」なのです。

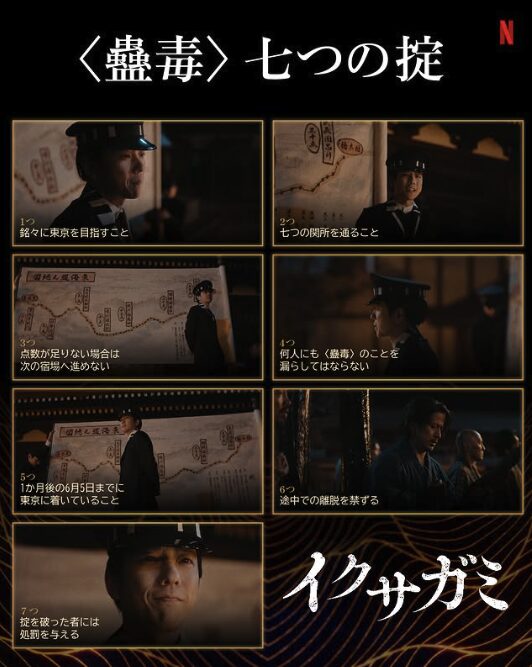

7つの掟を深掘りする ― “ただのルール説明”ではない

蠱毒には「7つの掟」があると言われています。表面上は単純ですが、裏側には綿密な“参加者の行動予測”が組み込まれています。

掟1:東京を目指す

→ ただの目的地ではありません。「京都 → 東京」という移動は、次の象徴を兼ねています。

- 武士の都・京都から

- 近代国家の中心・東京へ

つまりこれは、“武士の終焉から国家権力の中心へ” という象徴的な旅でもあります。愁二郎たちが東京へ向かうことは、「武士としての過去」と「近代という現実」を踏破する試練でもあるのです。

掟2:東海道の7か所すべてを通ること

7か所とは――天龍寺(京都)→ 関 → 池鯉鮒 → 浜松 → 島田 → 箱根 → 品川。

これは江戸時代以来の物流・軍事の大動脈であり、明治政府の支配網がもっとも濃い場所です。つまり、参加者の行動を見張りやすく、軍・警察が介入しやすい地理になっています。

また、各宿場には必ず“運営側が仕掛けた罠”があり、参加者の行動は逐一監視されています。

掟3:関所通過に必要な持ち点を満たせ

1人1点の木札を奪い合う仕組みですが、関所間の距離ごとに必要点数が上がっていくため、自然と弱者から脱落していく構造になっています。

- 仲間を作れば点数を集めやすい

- しかし仲間が増えれば裏切りのリスクも上がる

この「協力と裏切りのジレンマ」は、まさに運営側が意図した心理戦です。

掟4:外部への口外禁止

脱落者が“即射殺”される理由がこれ。真相を一般人に漏らさないためです。

さらに、これは参加者たちの孤立を促す非常に重要な掟。

- 周囲に助けを求められない

- 一般人は敵か味方か判断できない

- 社会から切り離され、参加者同士しか頼れない

これにより、参加者は心理的に“戦いに没入”させられるのです。

掟5:1ヶ月後の6月5日までに東京着

期限が設定されていることで、参加者は必ず “進み続けなければならない” 状況になります。

- 立ち止まれば追手(運営兵)が来る

- 点数不足でも動かなければならない

- 怪我人や弱者ほど追いつめられる

期限を設けることで、物語は常に前へ進みます。

掟6:木札が10数える間に首から外れた場合は離脱扱い

これは“脱走者の始末”を正当化するためのルール。本来の狙いは、管理の簡略化です。

- 殺しても「離脱した扱い」

- 盗難・偶発的事故も「離脱扱い」

- 主催者側はどんな死でも処理できる

つまり運営側に都合が良い“免罪符”のような掟です。

掟7:掟を破った者には相応の処罰を

ここでいう“処罰”が、実質的には「即処刑」。処刑役を担うのが 櫻 の率いる運営兵です。

この掟の狙いは、恐怖による統制。

参加者は“敵は参加者だけではない”と理解し、主催者の支配が絶対であると実感させられます。

運営側の本当の目的 ― 見せ場の裏に存在する国家の“陰”

ドラマでは、蠱毒の主催者として警視局長・川路利良 と財閥勢力(新聞・三井・住友・三菱など)が関わっていることが明かされます。

つまり蠱毒は、近代国家が不要となった旧階級を消すための実験。

- 「武士は危険で扱いづらい」

- 「西南戦争の残党は処理が必要」

- 「近代化のために“過去の強者たち”を一掃したい」

こうした本音が重なり、蠱毒という「国家レベルの粛清ゲーム」が生まれたのです。

なぜ“木札”なのか? ― 運営最適化された道具

木札は誰が誰を殺したか、得点状況が視覚化されるツールであると同時に、参加者の「生存根拠」そのもの。

- 札=生命線

- 札を失う=死

- 札を奪う=殺意の証明

つまり木札とは、命を“点数化”するための仕組み。

ゲームをシステム的に成立させるための、最も合理的な道具なのです。

蠱毒が参加者にもたらす心理変化

蠱毒が恐ろしいのは、参加者の“心”を変えてしまう点。

- 仲間への信頼が揺らぐ

- 誰も助けてくれない

- 助けたら裏切られる恐怖

- 弱者を見捨てなければ生き残れない

- しかし見捨てると人間性が壊れる

それでも愁二郎は双葉を守り、進次郎や彩八を助け、「強さとは、守る理由があること」という価値観に辿り着く。ここが本作の大きなテーマの一つです。

蠱毒とは“時代そのもの”である

蠱毒の本質は、強いものが生きるのではなく、生き残ったものが“毒”になるという皮肉。明治という過渡期には、多くの価値観が否定されました。

- 武士

- 主従関係

- 流派

- 旧来の誇り

- 生き方そのもの

蠱毒とは、明治という新時代が旧時代に突きつけた“最終通告”です。

Netflixドラマ『イクサガミ』全6話ネタバレ|超詳細版あらすじ

ここからは、ドラマを“見たように理解できる”レベルまで踏み込んだ完全ネタバレです。

細部まで書き込みますので、未視聴の方はご注意ください。

第1話「蠱毒」――壊れた時代に生まれた地獄の遊戯

明治11年、京都。廃刀令後の社会は混乱し、コレラが庶民を脅かしていた。かつて人斬り「刻舟」と呼ばれた 嵯峨愁二郎は、刀を捨て、町医者である妻・志乃と幼い息子と慎ましく暮らしていた。しかしその生活は脆く、コレラに倒れた息子を救えず失ってしまう。

追い詰められた愁二郎の前に現れたのが、「武技に優れた者に金十万円を与える」という怪文書。半狂乱で天龍寺へ向かった彼の前には、腕に覚えのある“元武士・剣客・浪人”が292人集結していた。

そこへ現れる謎の男・槐。能面のように感情の読めない男は、淡々と「蠱毒の掟」を説明する。開始の合図と同時に、庭一面は地獄絵図に変わる。弱者は即座に倒れ、強者たちも互いを疑い、殺戮が連鎖する。

そんな中、愁二郎の目に映るのは、場違いなほど幼い少女――香月双葉。母のコレラ治療のため金が必要で、この殺し合いに巻き込まれたのだった。

刀を抜けず怯む愁二郎。しかし、双葉を狙う者が現れた瞬間、その目に宿る光が変わる。愁二郎は久しく封じていた“刻舟の型”を思い出させるような速さで相手を制し、少女をかばう。

そこへ元伊賀忍者・柘植響陣が合流。その助けで愁二郎と双葉は最初の関所を突破するが、道中で最凶の殺人鬼 貫地谷無骨 に襲われる。愁二郎の過去を知る無骨は「刻舟、まだ鈍ってはいないな」と笑みを浮かべる。愁二郎は双葉を庇って逃走し、ここに宿命の因縁が動き始める。

第2話「覚醒」――守る理由がある者が最強になる

無骨の追撃をかわし、愁二郎と双葉は雪隠れする。そこで響陣が再び現れ、「同盟」の提案を残して去っていく。彼の目的は不明――しかし、ただの参加者ではない“読み”を感じさせる。

双葉は弱いながらも、母への想いだけで前に進もうとする。愁二郎は娘を失った身として、少女に自分の家族の姿を重ねてしまう。

一方で、政府高官 大久保利通 のもとには蠱毒に関する不穏な情報が入り始める。警視局長・川路利良に調査が命じられるが、視聴者には「川路こそ黒幕では?」と匂わせるカットが挟まれる。

物語は急転。無骨は“公家の守護神”と呼ばれた剣士・菊臣右京を斬殺してしまう。正々堂々を信念とする右京が敗れたことで、蠱毒の異常性と無骨の狂気が一気に際立つ。

愁二郎たちは「殺し合いを放棄した」一団に遭遇。しかし木札を外した瞬間、運営兵が即座に射殺。その非情な光景に、愁二郎はついに“封じていた刀”を抜く。圧倒的な“刻舟”の剣速が蘇る――ここがドラマ版の大きな山場。

愁二郎の覚醒により、蠱毒の構図は「弱者が蹂躙されるゲーム」から「守る強者が抗う戦場」へと変わり始める。

第3話「宿命」――京八流の影、兄弟の罪と赦し

愁二郎の過去が明かされる回。彼は捨て子として「京八流」の師匠に拾われ、彩八・四蔵・三助ら7人の兄弟と育った。しかし京八流には恐ろしい掟がある。“継承者は殺し合いで決める”。

幼い兄弟同士の殺し合い。愁二郎は逃げ出し、兄弟を裏切った形になった――その guilt が今も彼を縛っている。

ここで義妹 衣笠彩八 が登場。彩八は愁二郎を「兄を捨てた卑怯者」と罵る。しかし敵に襲われた瞬間、2人は無言で背中を預け合い、昔の“兄妹の型”で戦う。ここは屈指の名シーン。

さらに、アイヌの弓の名手 カムイコチャ が参戦。“子どもを守る文化”を持つアイヌの価値観が、双葉を守る愁二郎たちと共鳴する。

一行は四日市で響陣と合流。響陣は蠱毒の“不自然な死体処理”から、運営側に巨大な組織が絡んでいると読み、協力を提案する。

一方、政府パートでは決定的な情報が出る。蠱毒の裏には 三井・住友・三菱ら財閥 の名前。国家レベルの陰謀が動き始める。

第4話「黒幕」――運営の正体、そして裏切りの匂い

ここでは運営の“表の顔”が明確に描かれる。

愁二郎たちは死体がどこへ運ばれているのかを追うべく、愁二郎が“死んだふり”をして運営の裏ルートへ侵入する。運ばれた先はなんと 三井銀行の倉庫。財閥が関与している証拠を掴みかけたその時、運営兵の櫻と遭遇。

櫻は愁二郎の戊辰戦争時代の戦友。「会えば酒を飲むか、殺し合うかの二択だ」という言葉の後、刀を抜く。友情と敵対心が複雑に絡む、重い対決が始まる。

同時に、別パートでついに“黒幕の正体”が明かされる。警視局長・川路利良が財閥の前に姿を現し、「皆様、大変お待たせいたしました」と告げる。

財閥ではなく、川路こそ主催者の頂点。国家権力そのものが、この殺し合いを仕組んでいた。

第5話「亡霊」――蠱毒の真相、そして国家の粛清

川路の動機が明かされる。彼は西南戦争を指揮した過去から、“武士は新時代の邪魔者”という思想に取り憑かれていた。

蠱毒は、武士階級を“合法的に一掃する”ための装置。

櫻との戦闘を逃れた愁二郎は、双葉を守るため大久保利通へ電報を送る。しかしその暗号を読み取った大久保の秘書が暗殺され、政府側も巻き込まれる決定的局面へ。

池鯉鮒に到達した愁二郎たち。進次郎の点数が足りず足止めを食らうが、双葉が「ここで人を見捨てて母に会えるはずがない」と自らの木札を差し出す。仲間全員が続き、進次郎は関所を突破。

しかし運営側の橡が「9人まで生き残る可能性がある」と漏らしてしまい、蠱毒の構造の一端が明らかになる。

後半、ついに 大久保利通が暗殺 され、蠱毒は“ゲーム”から“国家転覆計画”へと加速する。

第6話「死闘」――最後の9人、黒門の決着

終盤、愁二郎は無骨と再会する。無骨は双葉を人質にとり、愁二郎に“殺し合いの喜び”を思い出させようとするが、愁二郎は「守るために戦う」と断言し、死闘の末に無骨を斬り伏せる。

一方、彩八は幻刀斎に追い詰められるが、兄弟である四蔵・三助が身を張って救出。義兄弟たちは「幻刀斎と向き合うには、兄弟全員の奥義が必要」と悟り、再集結を誓う。

しかし川路の手先・櫻によって大久保が殺害され、愁二郎たちは新聞で「悪逆非道ノ徒」として指名手配される。もはや蠱毒は“参加者同士の戦い”ではなく、国家権力との戦争となった。

最終決戦。残ったのは愁二郎・双葉・彩八・四蔵・カムイコチャ・刀弥・幻刀斎・ギルバート、そして響陣。響陣は愛する人を救うため自らの命を賭け、禁じられた奥義「天之常立神」を発動。運営忍者を道連れに爆死する。

すべての想いを背負った愁二郎は“戦神(イクサガミ)”として覚醒。刀弥との死闘を制し、双葉を寛永寺黒門まで送り届ける。

到達者は双葉一人。賞金を手にし、愁二郎は静かに刀を置く。武士の時代が終わり、双葉という“未来”が生き残った象徴として物語は幕を閉じる。

原作「イクサガミ」天・地・人・神 + 外伝『無』 詳細ネタバレ(長編)

原作小説版「イクサガミ」シリーズは全4部(天・地・人・神)+スピンオフ1作(無)で構成され、ドラマ版のベースとなる物語の“本当の姿”がここにあります。ドラマ版よりも政治的駆け引き・戦術・義兄弟それぞれの心理・奥義の継承など、より深くダークで重厚な内容が描かれています。

ここでは、各部の核心を“ほぼ読破レベル”で俯瞰できるようにまとめます。

【天編】――「蠱毒」の始まりと京八流の影

■ 物語の発火点:天龍寺の惨劇

292名の武士・浪人・剣豪たちが京都・天龍寺に招集され、「蠱毒」が開始される。愁二郎は“刀を抜けない”状態のまま、幼い双葉を守るため再び戦場へ引き戻される。

■ 京八流の因縁

“人斬り刻舟”として恐れられた愁二郎の過去がゆっくりと開示。京八流の兄弟――彩八・四蔵・三助・甚六らとの殺伐とした修行の歴史。継承戦から逃げ出した愁二郎は罪悪感に苛まれている。

■ 追手:貫地谷無骨・岡部幻刀斎

- 無骨は愁二郎を“戦いの喜びで再び染めたい男”として執拗に追う

- 幻刀斎は“裏切り者の処刑役”として京八流を狩り尽くす存在

これは天編の“敵の軸”が定まる部分であり、以降の物語の重心となる。

■ 運営の異常性

死体が“どこにも見つからない”ことから、蠱毒が単なる裏試合ではないと察知。愁二郎・響陣・彩八の視点を通じて“国家規模の実験”としての蠱毒が浮かび上がる。

【地編】――陰謀の本体が姿を現す

地編では、最初の大きな転換点が訪れる。

■ 義兄弟の再集結(ただし悲劇的)

愁二郎・彩八・四蔵・三助が幻刀斎を倒すため協力するが、幻刀斎の圧倒的技量により三助が犠牲になる。兄弟たちは自分たちが“処刑対象”である理由に気づく。

この章は 「兄弟の罪と赦し」 を描くもっともエモーショナルな部分。

■ 進次郎への“黒札”

池鯉鮒を最後に通過した者に「全員から狙われる黒札」が与えられる。進次郎は凡庸さゆえに苦しむが、双葉・愁二郎・彩八の助けによって難局を越える。

■ 黒幕の名前が浮上

響陣が暗号文を解析し、警視局長・川路利良 + 財閥連合(三井・住友・三菱) が主催と判明。

蠱毒は「旧時代の危険因子(武士)の処分装置」だった。

■ 浜松郵便局決戦

駅逓局・警視局・無骨・参加者たちが入り乱れる最大の乱戦。ここで愁二郎は戦いを“殺し合い”ではなく“守る行い”に変える覚悟を固める。

この戦いは後の人編へ続く伏線が多数ある重要な章。

【人編】――登場人物の運命が“個”に集約する

人編のキーワードは 「逆転」 と 「継承」。

■ 23名へ絞られた参加者

東海道の旅は終盤へ。島田宿・箱根宿で国際勢(清国・台湾の剣士)も参入し、戦場は混沌を極める。

■ 響陣の策略と“離脱”

進次郎は弱さゆえに判断し、蠱毒から“ルールを使用して”離脱を選択する。しかし双葉は戦う決意を固め、愁二郎の覚悟に歩調を合わせる。

■ 甚六との共闘、奥義継承

幻刀斎から逃げ続けていた甚六と再会。愁二郎は彼から京八流の奥義を受け継ぎ、「技は奪うためではなく託すためのもの」という流派の真意を悟る。

この瞬間、愁二郎が“戦神(イクサガミ)”となる伏線が敷かれる。

■ 東京へ到達――“9人の到達者”

- 愁二郎

- 双葉

- 響陣

- 彩八

- 四蔵

- カムイコチャ

- ギルバート

- 幻刀斎

- 刀弥

ここで初めて、蠱毒が「9人を選別する仕組み」だったと明かされる。

【神編】――真の蠱毒、戦神の誕生

シリーズの最終巻にあたる神編は「蠱毒=国家の粛清」の実態が露わになる完結編。

■ 川路の政治的策略

川路は9人を新聞で「悪逆非道の犯罪者」として指名手配し、民衆・警察すべてを敵に回す構図を作る。

蠱毒は最終段階へ――“国家vs少数の強者” という構図になる。

■ 京八流の決着:幻刀斎との最終戦

彩八が幻刀斎を斬り伏せ、四蔵が奥義を継承。長年続いた流派の呪縛が終わる。

■ 響陣の自己犠牲

婚約者・陽菜を解放する代わりに、禁断の奥義「天之常立神」を使用。

自爆に近い奥義で運営の忍者集団を巻き込み命を落とす。

愁二郎たちは彼の思いを背負い、最後の関門へ向かう。

■ 戦神(イクサガミ)の覚醒

刀弥との決闘の中で、愁二郎は「守るために振るう刀」の到達点に至り、ついに“戦神(イクサガミ)”として覚醒する。

技巧・速度・心理のすべてが極まった愁二郎が勝利し、双葉を黒門へ送り届ける。

■ 到達者:香月双葉

最終的に蠱毒の到達者は 双葉ただ一人。賞金を得て、少女は“未来を象徴する存在”として生き残る。

愁二郎は刀を置き、静かに“武士の終わり”を受け止める。

【外伝『イクサガミ 無』】――貫地谷無骨“狂気の背景”

スピンオフでは、無骨が“なぜ戦いに取り憑かれたのか”が描かれる。

■ 若き警視・宗太との交流

西南戦争で警視として戦った宗太は、戦場で与一(実は無骨)と出会う。戦いしか知らない与一の孤独に触れ、「きっと止まれる」と声をかける。

しかし実際には――無骨は止まれなかった。

■ 無骨の“名前を捨てる旅”

無骨は仲間を斬り続け、自分の心が壊れていくことを理解しながら、“己を斬ってくれる誰か”を探す旅に出た。

旅の途中で天龍寺へ辿り着き、蠱毒に参加。愁二郎との再戦が「ようやく見つけた終着点」となる。

相関図(文章で完全構造化)+キャスト徹底解説(長編)

『イクサガミ』は登場人物が多く、人間関係も複雑です。そこでこのセクションでは、勢力別の構造図として整理し、その後に主要キャストを“人物背景×俳優の演技傾向×物語上の役割”の3軸で深掘りします。

登場人物は、主に以下6つの勢力に分類できます。

【1】京八流勢力(愁二郎の“核”となる流派)

京八流は“最古の剣術”とされる架空流派で、物語の精神的中心。8名の兄弟弟子がいたが、継承戦の掟によりバラバラになった。

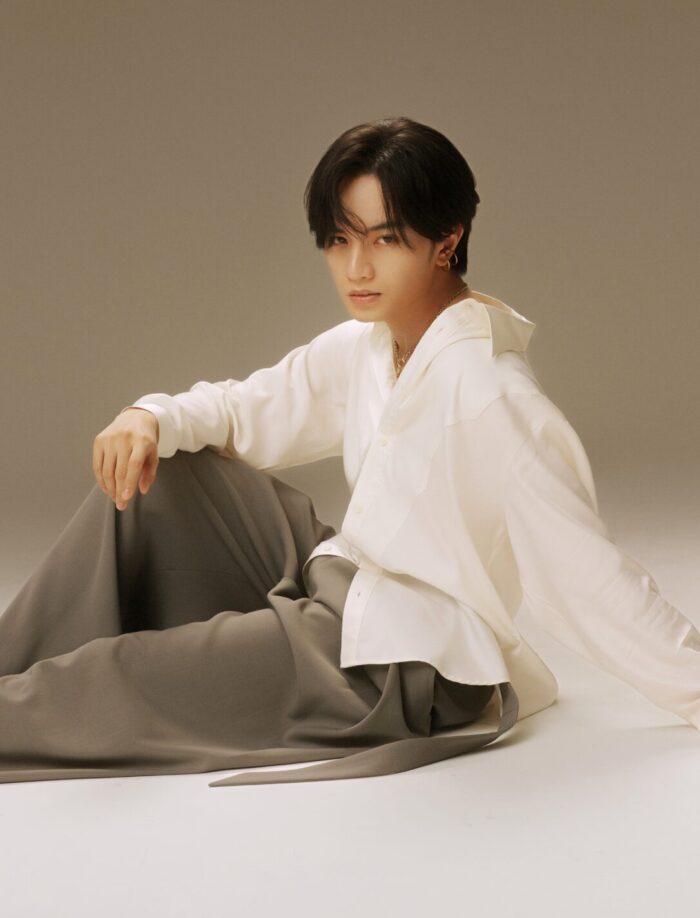

● 嵯峨愁二郎(演:岡田准一)

元・京八流の後継候補。奥義の“器”となる存在。迷いと覚悟の両方を背負った主人公。

● 衣笠彩八(演:清原果耶)

愁二郎の義妹。京八流の奥義「文曲」の継承者。感情より責務を優先する硬派な剣士像。

● 化野四蔵(演:早乙女太一)

愁二郎の義弟。奥義「破軍」の継承者。京八流の“剛”を体現する存在。

● 祇園三助(演:遠藤雄弥)

義兄弟の1人。責任感が強く、兄弟の犠牲者の象徴。

● 蹴上甚六(演:岡崎体育)

愁二郎の旧友。奥義譲渡のキーマン。

● 岡部幻刀斎(演:阿部寛)

兄弟の処刑役を務める“朧流”の剣豪。京八流の影として物語に重さを与える存在。

→ 京八流勢力は「過去」と「宿命」を象徴するグループ。

【2】蠱毒の“生存者連合”(愁二郎を中心とした即席の旅パーティ)

蠱毒が進む中で自然と形成される同盟。

● 愁二郎 + 双葉(主人公コンビ)

双葉は愁二郎の“未来の象徴”。2人の関係は父娘でも兄妹でもなく、“救済”と“贖罪”が交差する特異な絆。

● 柘植響陣(演:東出昌大)

参謀役。読心力・変装力を持つ元伊賀忍者。最後は自己犠牲で未来をつなぐ。

● 香月双葉(演:藤崎ゆみあ)

母を救うため蠱毒に参加した少女。物語の“希望”であり、“観測者”でもある。

● 狭山進次郎(演:城桧吏)

弱いが“普通の人間の恐怖”を体現する存在。物語にリアリティを与える。

● カムイコチャ(演:染谷将太)

アイヌの弓の名手。自然観や文化観がチームの価値観を拡げる。

→ この勢力は「愁二郎の未来と変化」を象徴する。

【3】敵勢力(ゲーム参加者側の“脅威”)

● 貫地谷無骨(演:伊藤英明)

殺戮衝動に囚われた“戦闘狂”。愁二郎の“負の鏡像”として描かれる。

● 刀弥(天明刀弥)

最強格の剣士。愁二郎が戦神へ覚醒するための“最後の壁”。

→ 敵勢力は愁二郎の過去・本能の象徴。

【4】運営側(蠱毒主催者)=国家権力の闇

最大の黒幕勢力。

● 川路利良(演:濱田岳)

警視局長。“国家のために武士階級を処分する”思想の権化。

● 櫻(演:淵上泰史)

運営兵の隊長。かつての愁二郎の戦友。「正義」の形を失った悲劇の男。

● 槐(演:二宮和也)

蠱毒の開幕宣言者。能面のような無表情が“不吉な運営の象徴”。

● 橡(つるばみ)/赤池一貫(情報少)

現場指揮系統を担う。

→ 運営側は「明治国家が生んだ構造的暴力」の象徴。

【5】政府勢力(蠱毒を止めようとする側)

● 大久保利通(演:井浦新)

国家の理性。蠱毒を止めようとするが、暗殺される。

● 前島密(演:田中哲司)

駅逓局長。国家と郵便網の象徴。

→ “国家の良心”として蠱毒と対比される。

【6】一般人/外部勢力(庶民・民兵・外国剣士)

物語に彩りと複雑性を与えるサブグループ。

- 清国の剣士・陸乾

- 台湾の伝説・ミフティ

- 祭りの人々

- 宿場の商人

→ “近代へのグラデーション”を表現する背景勢力。

◆ “見取り図”として理解すると、物語はこのように整理される

ポイント

[国家権力]

│

〈運営側=川路・櫻・財閥〉

│

───────蠱毒───────

│

[愁二郎(中心軸)]

/ \

[京八流・過去] [未来勢力・双葉]

\ /

[敵(無骨・刀弥)]

愁二郎は 「過去(京八流)」と「未来(双葉)」の両方を抱えて蠱毒を進む構図になっています。どちらか一方を捨てれば楽だが、それをしない――だからこそ彼は“戦神”へ到達する。

◆ 主要キャスト深掘り(人物×演技×物語役割)

ここでは“ドラマ視点でのキャラ解説”を、文章として読みごたえのある深度で紹介します。

● 嵯峨愁二郎(演:岡田准一)

- 属性:元・暗殺者「刻舟」、京八流の裏切り者、父であり夫

- 物語上の役割:“時代に捨てられた武士”を体現。過去(京八流)と未来(双葉)の“橋渡し”となる主人公。

- 演技の特徴:岡田准一の殺陣は軽い・速い・無駄がない。愁二郎の“心が戻る瞬間”を目の動きで表現する繊細さも強み。

愁二郎は「守るために刀を抜く」という武の本質へ辿り着く人物。

● 香月双葉(演:藤崎ゆみあ)

- 属性:12歳の少女、天道流の心得あり

- 物語上の役割:愁二郎に“再び生きる意味”を与えるキャラ。ラストで到達者となる存在。

- 演技の特徴:感情を押し出すのではなく「見つめる時間」が長い。視線や表情で恐怖と勇気を両立させる。

双葉は物語の“希望”であり、“未来の象徴”。

● 柘植響陣(演:東出昌大)

- 属性:元伊賀忍者、変装の達人、謀略家

- 物語上の役割:蠱毒の裏を読み、運営の闇を暴くキーマン。

- 演技の特徴:静か・淡々としているのに、不気味な深みを持つ。無双でもなく、無能でもない“妙なリアリティ”。

響陣の最期は、愁二郎の覚醒を導く布石。

● 衣笠彩八(演:清原果耶)

- 属性:京八流の義妹、「文曲」の継承者

- 物語上の役割:兄への怒りと愛情の両方を抱える。京八流編の感情の中心。

- 演技の特徴:内に熱を抱えた演技。怒りと悲しみの“揺れ”が本作でも光る。

彩八は愁二郎の“失われた家族の象徴”。

● 化野四蔵(演:早乙女太一)

- 属性:京八流の義弟、「破軍」継承者

- 役割:剣の美を体現。戦いの最中でさえ儀式的な動きを持つ。

- 演技の特徴:早乙女太一特有の“舞のような殺陣”。刃筋の美しさは作中随一。

● 貫地谷無骨(演:伊藤英明)

- 属性:戦闘狂、「乱切り無骨」

- 役割:愁二郎の“闇の鏡”。

- 演技の特徴:笑っているのに、目が冷たい。伊藤英明の“怪物役”が癖になる。

● 岡部幻刀斎(演:阿部寛)

- 属性:朧流の当主、兄弟処刑人

- 役割:京八流の“呪い”を象徴する存在。

- 演技の特徴:阿部寛の“佇むだけで強者”という説得力。言葉少なでも圧倒的。

● 川路利良(演:濱田岳)

- 属性:警視局長、蠱毒主催者

- 役割:近代化のために武士を“処分”しようとする。

- 演技の特徴:笑顔のまま冷酷さを感じさせる異様な存在感。

● 櫻(演:淵上泰史)

- 属性:運営兵隊長、愁二郎の旧友

- 役割:“正義を失った男”の悲しみを描く。

- 演技の特徴:寡黙だが胸の奥に熱量がある。

ドラマ版と原作版『イクサガミ』の違いを徹底比較(長編)

実写化された『イクサガミ』は、原作の骨格を忠実に踏まえつつも、物語の見せ方や人物配置に大きな“再解釈”が施されています。その変更は単なる省略ではなく、映像として成立させるための必然的な調整が非常に巧みに行われているのが特徴。

ここでは、両者の違いを“深掘りしながら”比較していきます。

◆ 1|物語構造の違い ― 原作は「群像劇」、ドラマは「愁二郎の物語」

■ 原作:多層的で巨大な「群像劇」

原作の魅力はなんといっても濃密な多人数劇。愁二郎を中心にしつつも、

- 京八流の兄弟の過去

- 財閥・政治家・警視局の思惑

- 異国の武芸者(清国/台湾)の参戦

- 蠱毒参加者一人ひとりの動機や心理

など、多層的に“読む視点”が増えていく構造。

読者は「国家」「武士」「個人」「家族」の視点を行き来しながら物語を追う。

■ ドラマ:愁二郎と双葉に軸を集中

Netflix版は明確に 「愁二郎と双葉の物語」 へと再構成されている。

- 義兄弟の背景は必要最小限に絞る

- 異国勢(陸乾・ミフティ)は影が薄い/登場しない可能性も

- 財閥の暗躍は“川路の裏側”へ統合

- 物語の視点はほぼ愁二郎から動かない

つまり、原作の“広い戦場”をドラマ版では“愁二郎の心の旅”にフォーカスさせている。

→ 映像作品としての没入感を優先するための大胆な整理。

◆ 2|各話のキリ方・クライマックス配置が違う

ドラマ版は全6話構成。これは原作の膨大な情報量をまとめるにはかなりタイトであり、構成は大胆に再構成されている。

■ 原作の章ごとの山場

- 天編…天龍寺〜池鯉鮒

- 地編…浜松乱戦〜大久保暗殺

- 人編…奥義継承〜東京到達

- 神編…黒門戦〜到達者決定

- 外伝…無骨の過去

■ ドラマ版の6話構成

1話:天龍寺〜“刀を抜く覚醒”

2話:響陣の登場/右京・無骨の強さ提示

3話:京八流の因縁紹介(彩八登場)

4話:運営側の正体=川路と財閥

5話:大久保暗殺・蠱毒の真実

6話:無骨戦・幻刀斎戦・黒門・最終到達者

原作は「京八流」が物語の中心軸の一つだが、ドラマ版はより“愁二郎の心の流れ”に重点を置いている。

◆ 3|キャラクターの描かれ方の違い

人物の演技・印象・物語上の比重にもいくつか大きな違いがある。

■ ① 響陣(東出昌大)の存在感がドラマ版は大きい

原作でも重要人物だが、ドラマでは特に

- “愁二郎の頭脳の相棒”

- “蠱毒の真相を暴く者”

- “最後の自己犠牲で未来をつなぐ者”

という“参謀×影の主役”の役割がより濃く描かれる。

原作では淡々とした忍者らしい立ち位置だが、ドラマ版では「情」と「覚悟」の温度が高い。

■ ② 彩八(清原果耶)は“感情の中心”へ強調されている

原作では兄弟たちはもっと均等に描かれる。しかしドラマ版は彩八に焦点を絞り、

- 愁二郎への怒り

- 裏切られた痛み

- 兄弟愛

- 幻刀斎との決着

これらを一本に束ねた“京八流の感情的中心”として存在感を大きくした。

→ 感情線を視聴者にわかりやすくするための調整。

■ ③ 無骨(伊藤英明)は“ドラマの顔”として描かれる

原作では後半に登場機会が集中するが、ドラマ版は第1話から印象的に配置されている。

- 常に狂気の笑み

- 愁二郎への執着

- 双葉を試すような立ち回り

ドラマ版は「愁二郎の闇の象徴」をわかりやすく提示するため、無骨が早期から存在感を放つ構成。

■ ④ 櫻(淵上泰史)は“哀しみの人”として強化

原作では寡黙で職務的だが、ドラマは愁二郎との過去関係を深く描く。

- “もし違う時代だったら共に戦えていた”

- “正義を失った男の定め”

人間的な厚みが増し、敵側にも“悲哀”が宿る。

◆ 4|蠱毒の描き方の違い ― 映像では“社会ホラー”へ強化

■ 原作:

蠱毒は 制度的・政治的な装置 として描かれる。

- 死体処理の手際

- 財閥の暗躍

- 警視局の統制

- 大久保の政治判断

“幕末〜明治の政治史”に軸がある。

■ ドラマ:

映像的な演出で “国家ホラー” に変換。

- 無機質な運営兵

- 槐の能面のような顔

- 情報管理の徹底

- 民衆を扇動する新聞

- 「逃げれば殺す」が可視化される恐怖

現代的に感じる“監視社会の恐怖”が前面に出る。

◆ 5|テーマの違い:原作は“宿命”、ドラマは“救済”

■ 原作テーマ

- 宿命

- 流派

- 歴史の中での“個”の無力さ

- 武士階級の終焉

- 死が連鎖する明治の混沌

より“歴史小説としての重み”が強い。

■ ドラマテーマ

- 誰かを守ることで人は変われる

- 血よりも“選んだ家族”が力を与える

- 未来(双葉)に過去(愁二郎)が救われる

- 戦う理由の意味

物語全体を貫くのは「救いはどこにあるのか」という問い。

愁二郎の存在自体が“救済のプロセス”として描かれる。

◆ 6|ラストの意味の違い ― 誰が“戦神”なのか

■ 原作

愁二郎が「戦神=イクサガミ」へ覚醒し、双葉が到達者となることで、流派と時代の継承が象徴的に終わる。

刀を置く愁二郎の背中が静かに時代の終焉を告げる。

■ ドラマ

双葉の生存にフォーカスが強く、愁二郎の“覚醒”が視覚的なクライマックスとして描かれる。

映像的には「未来を守る者こそ戦神」というニュアンスが強い。

◆ ドラマ版は“感情の物語”へ再構成されている

原作は“義務と宿命の世界”。ドラマは“選び取った絆の物語”。

- 原作→ 歴史小説としての重厚さ

- ドラマ→ キャラクター劇としての濃密さ

この“二つの正解”が同居しているのが『イクサガミ』の強みであり、実写化成功の鍵となっています。

終盤考察:戦神(イクサガミ)とは何か

――明治という“断絶の時代”が生んだ武士の終焉

『イクサガミ』終盤の核心は、「愁二郎が戦神になる」という現象そのものにあります。しかしそれは“強くなる”というシンプルな意味ではなく、武士という価値観そのものが終わる瞬間を象徴している。

このセクションでは、

- 「戦神」とは何を指すのか

- なぜ愁二郎が覚醒するのか

- 明治という歴史的断絶と武士階級の消滅

- 最後の到達者が“双葉”である意味

これらを物語構造 × 歴史背景 × 作品テーマの観点から深く読み解きます。

◆ 1|「戦神(イクサガミ)」とは“力の完成形”ではない

作中で“戦神”という言葉が使われると、多くの読者は「最強」「覚醒」「奥義の極致」を想像します。だが実際にはまったく逆で、戦神とは――

「奪うための技を、守るために振るえる境地」

この一点に尽きる。

京八流の奥義は、愁二郎・甚六・彩八らが継承の中で理解したように、元々は“弟子の命を奪い合う”という残酷な形式から成り立っていた。

しかし最終的に愁二郎が辿り着くのは、

技は奪うためではなく、託すためのもの

という真意。

ここに至って初めて、“武”は暴力ではなく“継承”へと昇華する。

戦神とは、刀の強さではなく「武士という矛盾を超えた存在」のことだった。

◆ 2|愁二郎の覚醒は“少女・双葉”によって完成する

愁二郎が戦神へ至る条件は、技術や才能ではなく、「守るべきものがあること」。

双葉は愁二郎にとって

- 亡き息子への喪失の癒し

- “救えなかった命”の象徴

- 未来の世代そのもの

であり、双葉の存在によって愁二郎は「斬るための刀」から「生かすための刀」へ変わる。

愁二郎が覚醒する条件が“双葉を守るとき”に限定されているのは、この作品が本質的に 「父と子の再生の物語」 だからだ。

◆ 3|なぜ“到達者”が双葉なのか?

――明治という時代と“新しい価値観”の象徴

物語の最終到達者が「愁二郎」ではなく「双葉」である理由。これは『イクサガミ』の思想をもっとも美しく示す結末である。

● ① 明治という時代は“武士の終わり”

明治政府は、武士階級を“旧時代の遺物”として扱った。川路の思想そのものが明治国家の本音に近い。

つまり愁二郎のような武士は国家の価値観の中で“最後の存在”になりつつあった。

到達者が武士ではなく、“未来の象徴である少女”であるのは、この歴史的流れの必然。

● ② 双葉は「民衆」「庶民」の象徴

武士の時代が終わり、庶民の時代へ移行する――双葉はまさにその象徴。

彼女は

- 血統による力

- 名家の伝統

- 斬り合いの技

- 政治的権力

これらを何一つ持たない「普通の少女」。だからこそ、“新しい時代の勝者”となる。

● ③ 愁二郎が“戦神”に至ったからこそ、双葉は生き残れる

愁二郎は刀弥を倒し、自らの宿業を終え、双葉の背を押して黒門まで導く。

ここに、

「過去の力が未来を守る」

という作品の美しい構造がある。

到達者は誰か?それは“未来”であり、“武ではない者”。戦神の役目はそこで終わる。

◆ 4|川路はなぜ蠱毒を作ったのか?

――近代国家の“残酷な合理性”

川路利良は史実でも極めて有能な官僚として知られる人物。その彼を“黒幕”に据えた理由は、明治国家の合理主義を象徴させるためである。

● 武士は統治の邪魔

明治初期の政府にとって、武士階級は反乱の温床となり得た。

- 戊辰戦争

- 箱館戦争

- 西南戦争

これらを目の当たりにした川路は、「武士階級の完全消滅」を国家の安定と見なした。

蠱毒はそのための“装置”にすぎない。

● しかし、川路は“悪”ではない

彼は国家という巨大な機関の論理を体現しただけ。

- 愁二郎(情と義)

- 川路(国家理性)

この対立構造が本作の深みを生む。

実際、川路が“人格的な悪人”として描かれないのは、明治という時代の暴力そのものが敵であるという作品思想に基づく。

◆ 5|京八流の呪いが解ける瞬間

――継承から解放へ

京八流は、武士の象徴であると同時に“呪い”の象徴。

- 奥義は人を殺すための技

- 継承は兄弟殺し

- 逃げれば処刑

- 技は“奪うもの”

だが愁二郎・彩八・四蔵・甚六らの戦いによって最後は「技は託すためのもの」という最終境地へ辿り着く。

その瞬間に、京八流は“武士の呪縛”から解放される。これは愁二郎個人の救済ではなく、時代そのものの救済として描かれている。

◆ 6|戦神=人間性の進化

――“武”を超えた者が辿り着く境地

愁二郎の戦神化は、技の完成ではなく、価値観の転換によって成立する。

殺すために学んだ技→ 生かすために使う

守れなかった命の痛み→ 守る決意へと変換

流派の呪い→ 技を託すという解放へ

つまり戦神とは、「人が人であるための境地」にほかならない。

そして――武の終焉は、愁二郎ではなく“双葉の生存”によって証明される。

◆ 7|結論:愁二郎は“最後の武士”、双葉は“最初の未来”

『イクサガミ』の終盤は、時代の象徴としての二人の位置づけが明確になる。

愁二郎が死なずとも“物語から退場”するのは、武士の終焉を丁寧に描き切るため。

双葉が賞金を得ることで、「新しい時代を生き抜くのは、普通の庶民である」というメッセージが明確になる。

【追記】戦神が照らす“暴力の終わり”と、明治という断絶の時代

── 失われゆく価値と、新しく生まれる未来

『イクサガミ』という物語は、刀と血が飛び交う激しい戦いの連続に見えて、その中心にはとても静かで普遍的な問いが置かれている。それは

「人はどうすれば暴力から自由になれるのか?」という、人間の本質に触れるテーマだ。

舞台となる明治初頭は、それまで日本を支えてきた価値観が丸ごと書き換えられた“歴史の断絶点”である。武士の時代は終わり、刀は不要となり、昨日まで誇りだったものが一夜で時代遅れにされる。そんな急激な変化のなかで、武士たちは過去の価値観を捨てられないまま、新時代の波に飲み込まれていく。

愁二郎はまさにこの矛盾を体現した人物だった。斬る技で生き、斬る技で身を守ってきた男が、明治という“斬らない時代”に投げ出されたとき、彼は何を拠りどころにすればいいのか。川路利良が武士階級を“国家の不良債権”と見なしたのも、当時の合理主義に照らせば決して荒唐無稽ではない。明治政府のなかで、武士はもはや「必要のない存在」だった。

しかし『イクサガミ』が描くのは、旧時代の価値観がただ消えていく物語ではない。そこには、もう一つの物語の柱がある。それが「技は奪うものではなく、託すものだ」という再解釈だ。

京八流の奥義は、人を殺すために存在するように見える。実際、継承のためには兄弟同士の殺し合いが求められ、愁二郎の人生の大半はその呪いに縛られてきた。だが物語を進むにつれ、その“殺しの技”は意味を変え始める。愁二郎は自らの刃を、双葉を守るための道具として振るい続ける。その瞬間、刀は暴力ではなく、「未来を守る力」へと姿を変える。

そして、愁二郎が“戦神(イクサガミ)”となる瞬間とは、力が完成したときではない。それは「自分の力を誰のために使うのか」がはっきりと定まった瞬間なのだ。双葉という“未来”を守る意思が、愁二郎の内側で初めて暴力を超える。

興味深いのは、明治という時代がこの変化を強く後押ししている点だ。旧時代の力は、明治政府にとって邪魔でしかなかった。しかしその一方で、愁二郎のような武士の“人としての誠実さ”は、近代国家が生んだ冷徹さにはない温度を持っている。武士階級は消えていく。けれど、そこで培われた精神までもが失われる必要はない。技とは、文化とは、経験とは、残すために形を変えることができる。

双葉が到達者になるという結末は、その象徴だ。戦いの勝者でも、剣の名手でもなく、ただ必死に生き延びようとした少女が賞金を手にする。

それは明治という時代が求めた“新しい生存者像”そのものであり、愁二郎の生き方がようやく未来へ繋がった瞬間でもある。

愁二郎は、刀を捨てたわけではない。彼は過去と痛みを抱えたまま、それでも未来を守るという行為を選んだ。

戦神とは、殺す強さではなく、託す強さのことだった。その気づきが、武士の時代の幕引きとなり、双葉の歩む明日へとつながっていく。

『イクサガミ』は、暴力と伝統の終わりを描く物語でありながら、同時に“未来へ何を手渡すのか”を語る優しい物語でもある。過去は消えるのではなく、受け継がれるか、形を変えて残るか。その選択こそが、人が時代を越えて生きていく力なのだ。