世界で読まれる『BUTTER』の衝撃

静かな炎のように、読者の内面をじわじわと焼いていく――

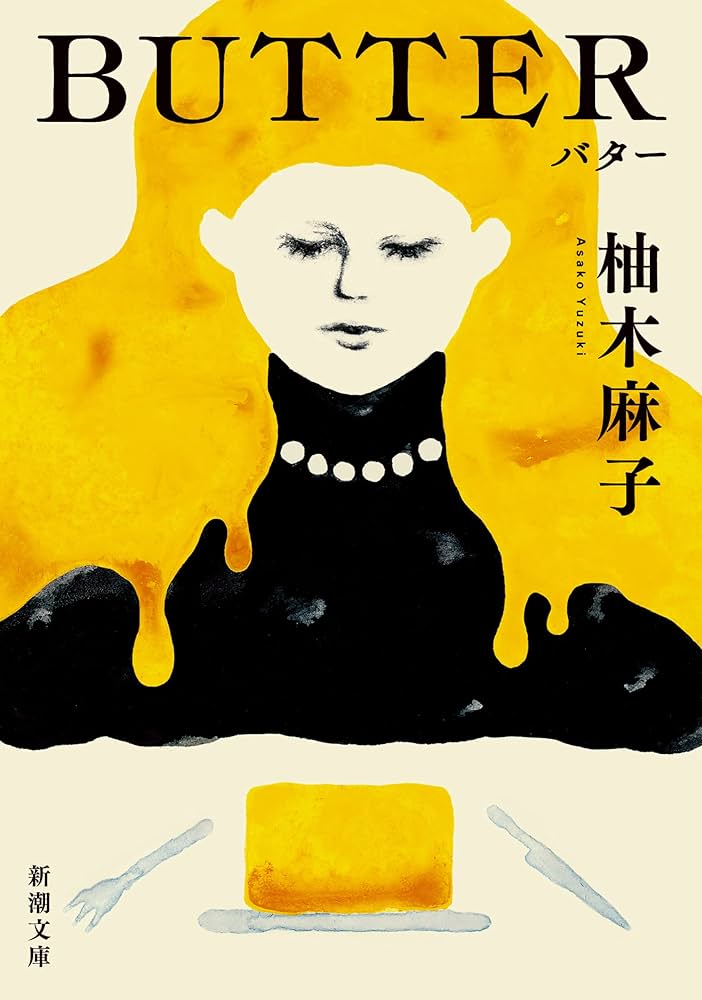

そんな言葉がぴったりなのが、柚木麻子の小説『BUTTER』です。

2020年に刊行された本作は、国内で40万部を超えるロングセラーとなり、2024年にはついに全世界での累計発行部数が110万部を突破。さらに、英語圏をはじめとする37ヵ国で翻訳出版が決定しました。

特筆すべきは、イギリスでの熱狂的な評価。現地版の刊行後、文学賞を含む“3冠”を達成し、「日本発の女性文学」として海外メディアでも多数取り上げられています。

『BUTTER』とは?――あらすじと核心テーマ

物語の主人公は、週刊誌の記者・町田里佳。彼女が取材対象として面会を重ねるのは、「カジマナ」の異名で世間を騒がせた女、梶井真奈子。

男性を巧みに誘惑し、彼らの財産を巻き上げ、ついには殺人容疑で拘置されている女です。

しかし、里佳が彼女と接するうちに見えてきたのは、“恐ろしい女”という先入観を超えた、一人の人間の複雑な欲望と孤独。

そしてもう一つ――彼女が語る「美食」の数々が、物語の温度を変えていきます。

「どうしても許せないものが二つある。フェミニストとマーガリンです」

この一節が象徴するように、『BUTTER』は、単なる犯罪小説でも、社会派作品でもありません。

むしろ、現代に生きる女性たちの「自分をどう生きるか」という根源的な問いを、美食と暴力という二つの軸でえぐり出す異色作なのです。

なぜ世界で支持されているのか?|翻訳決定・英3冠の背景

英訳版を手がけたのは、村上春樹や吉本ばななの訳で知られるポリー・バートン氏。

2024年にイギリスの出版社「4th Estate」から刊行されると、瞬く間に話題となり、

- 英国最大の書評誌による年間ベストリスト入り

- 書店員が選ぶ「最も売りたい翻訳小説」第1位

- 読者投票型文学賞で1位獲得

という快挙を達成。

読者のレビューには「現代女性文学の新境地」「ミソジニー(女性嫌悪)に対する挑戦状」といった言葉が並び、国境を超えて共鳴を呼んでいます。

読者の心を打つ“女性の生き方”という問い

本作が多くの人の胸を打つ理由は、「女性らしさ」という無意識の呪縛に切り込んでいるからです。

- 男性社会で「好かれる女性像」を演じる

- ルッキズム(容姿至上主義)を内面化して生きる

- キャリアや成果を追い求めるあまり、自身の身体を犠牲にする

こうした現代女性のリアルな“疲弊”を背景に、物語は読者自身の価値観を照らします。

そして、『BUTTER』が最終的に伝えようとするのは――

誰かに合わせるのではなく、“自分をケアする”生き方の大切さ

このメッセージが、ジェンダーや国境を越えて多くの人の共感を呼んでいるのです。

『BUTTER』の魅力を言語化する|文学性と社会性の融合

この作品が「ただの話題作」で終わらず、世界文学としても評価されている背景には、文学的な手法と社会的視点のバランスの妙があります。

- 美食の描写は五感に訴え、暴力と官能の間を漂う

- 語り手の視点が徐々に変化し、読者の価値観まで揺らす

- 言葉の選び方、間の取り方、心理描写の深度が圧巻

まるで濃厚なバターが口の中に残るように、読後感が長く尾を引く構成こそが、『BUTTER』の真の魅力だといえるでしょう。

作者・柚木麻子という作家の軌跡

柚木麻子氏は、2008年にデビューし、以降、女性の友情・対立・再生といったテーマをユーモアと鋭さで描き続けてきました。

『ランチのアッコちゃん』『ナイルパーチの女子会』など、女性読者を中心に熱烈な支持を集める作家です。

『BUTTER』はその集大成とも言える一作。

フィクションでありながら、私たちの「現実」をこれほどまでに照射する物語は稀です。

フェミニズム文学と「自己ケア」の時代背景

『BUTTER』が世界中で読まれる理由をひも解くには、単に物語の魅力だけでなく、現代社会におけるフェミニズム文学の文脈や、そこに流れる「自己ケア」という価値観の広がりを押さえる必要があります。

◆「声を上げる」から「自分を守る」へと変化するフェミニズムの潮流

近年のフェミニズム運動は、かつての「構造的な抑圧に声を上げる」フェーズから、より内面的で個人的なテーマ――“セルフケア(自己ケア)”や“インナーリブ”(内なる解放)に焦点を移しつつあります。

これはSNSの普及と無関係ではありません。誰もが他人の視線にさらされる時代、自己表現と同じくらい「自分の心身を守る」「無理をしない」「自分軸で生きる」という意識が重要視されるようになったのです。

『BUTTER』は、まさにその流れの中に位置づけられる作品です。

◆「頑張りすぎる女性たち」への静かな問いかけ

物語の中で描かれる主人公・町田里佳の変化は、まさに“頑張ることが美徳”とされてきた昭和〜平成型の女性像からの脱却そのものです。

- 男性に負けまいと努力する

- 美しくいることで認められる

- どんなに辛くても感情を表に出さない

こうした価値観の下で、何かを手に入れてきた女性たちが、“何かを失ってきたこと”にも気づき始めている。

『BUTTER』は、その気づきを促す一冊として、読者に「問い」を投げかけ続けているのです。

◆「美食」と「暴力」の対比が映し出す構造

もうひとつ注目したいのが、作中に繰り返し登場する“食”のモチーフです。

カジマナが語る料理の描写は、あまりに官能的で、暴力と紙一重。

この「食べる=欲望を受け入れる」という描写は、女性が「欲を持ってはいけない」「与える側でいなければならない」とされてきた価値観に真っ向から対抗しています。

本能的な行為である「食」と、社会的抑圧が色濃く残る「女性の生き方」。

この対比が、読者に深い余韻と思考の余地を残すのです。

◆世界文学としてのフェミニズム――日本発のリアルな声

欧米圏では、フェミニズム文学の系譜はすでに広く認知されています。

しかし、日本発の作品がこれほどまでに海外で高く評価されるのは稀です。

『BUTTER』が果たしている意義は、「日本にも、ここまでリアルで骨太な女性文学がある」と証明した点にあります。

翻訳によって言語の壁を越えた今、同作は“グローバルフェミニズム文学”の一翼を担う存在へと進化しているのです。

◆“自分をいたわる”ことは、時代の共通言語

最終的に『BUTTER』が読者に伝えるのは、劇的な結末ではなく、

自分の心と体に耳を傾けることが、どれだけ大切か

という普遍的なメッセージです。

疲弊しきった現代を生きるすべての人にとって、“自己ケア”は特定の人のものではなく、時代全体に求められている価値観。

それゆえ、『BUTTER』は国籍も性別も超えて共感されているのです。