始まりは「愛してはいけない」という矛盾から

2025年10月期ドラマ『ちょっとだけエスパー』(日本テレビ系)が、放送初回から視聴者を混乱と興奮の渦に巻き込んだ。

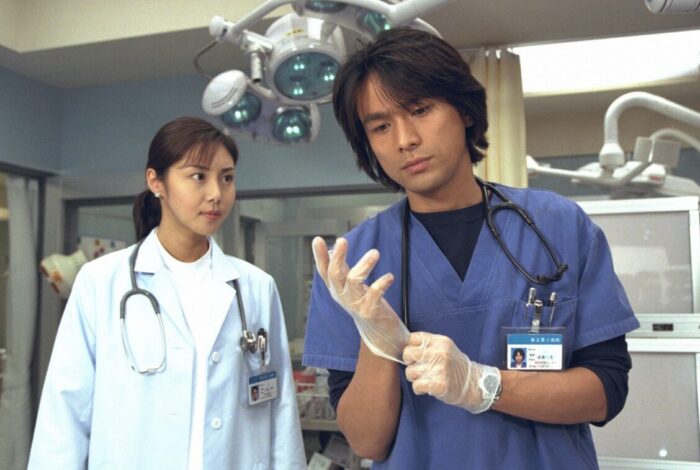

主演は大泉洋、そして彼の“仮初の妻”を演じるのは宮﨑あおい。タイトルのとおり、超能力ものかと思いきや、実際は「愛を禁じられた人々」の物語として幕を開ける。

会社をクビになり、すべてを失ったサラリーマン・文太(大泉洋)が再就職した先は、“世界を救う”という謎の会社「ノナマーレ」。だが、そのルールは不条理すぎる――「人を愛してはならない」。

一見コミカルで不思議な世界の裏に、深い哲学と人間ドラマが隠されている第1話。その構造をじっくり紐解いていく。

■ 第1話あらすじ:どん底サラリーマンが“ちょっとだけエスパー”に

文太(大泉洋)は会社を不祥事で解雇され、ネットカフェを転々とする日々。そんなある日、携帯に届いた謎の通知──送り主は「ノナマーレ」という聞き慣れない企業だった。半信半疑のまま面接を受けた文太は、社長・兆(岡田将生)に「カプセルを飲め」と命じられる。

やけくそ気味に飲み干した瞬間、「合格です。あなたは今日からエスパーです」と宣言され、混乱のまま入社が決定。仕事の目的は“世界を救う”ことらしい。

社宅に着くと、そこには見知らぬ女性・四季(宮﨑あおい)が待っていた。どうやら文太の“妻”という設定らしいが、彼女は本気で文太を自分の夫だと信じている。

翌朝、文太のスマホに届いた「ミッション」通知。内容はこうだ。

- 鈴木琢磨に傘を夜まで持たせる

- 佐藤満の目覚まし時計を5分早める

- 高橋健作のスマホ充電を14時までにゼロにする

世界を救うどころか、まるで悪戯のような内容。だがその結果、対象者たちは人生の転機を迎える。小さな出来事が、確かに“世界を少しだけ良くしている”のだ。

その過程で文太は、自分に「他人に触れている間だけ、相手の心の声が聞こえる」という能力があると気づく。便利だが、同時に恐ろしい力。人々の本音や苦しみ、絶望までが直接流れ込んでくるからだ。文太はその“声”に押し潰され、ベンチでうずくまる。

やがて、社長・兆から電話が入る。「ノナマーレには2つのルールがある。2番目は“秘密を守ること”。そして1番目は、“人を愛してはならない”。」

社名「ノナマーレ」は、イタリア語で“Non Amare(愛してはいけない)”の意味だった──。

■ ノナマーレ=Non Amare:「愛を禁じる」会社の哲学とは?

「ノナマーレ」という社名は、第1話の最大の伏線だ。

amare(アマーレ)はイタリア語で「愛する」、それに否定の“non”が付くと「愛してはいけない」となる。つまり、この会社は“愛を禁止する”ことを理念にしている。

なぜ「世界を救う」会社が、愛を禁じるのか。

考えられるのは、「愛が人を弱くする」という皮肉な前提だ。愛すれば、守りたい存在ができる。守りたいがゆえに、世界を正しく見られなくなる。

文太は四季に惹かれ始めた瞬間、ミッションへの集中を失っていく。ノナマーレにとって、愛は「ノイズ」であり、「任務妨害」なのだ。

また、“Non Amare”という語には、「愛の欠落こそ秩序を保つ」という逆説的メッセージもある。人を救うために、誰も個人的に愛してはいけない。

──それは、現代社会における「感情を切り離して生きるビジネスパーソン」の姿を象徴しているようにも見える。

■ 四季(宮﨑あおい)の存在と“愛してはいけない”の矛盾

宮﨑あおい演じる四季は、文太の前に「妻」として現れるが、その設定には明確な説明がない。彼女は会社の一員ではなく、ただ“仮初の妻”という立場で文太を支える。

しかし、彼女の言動には芝居ではない“本気の愛情”が滲んでいる。漬物石のプレゼント、プロポーズの思い出、穏やかな食卓──どれも嘘をついているようには見えない。

この「本物のようで偽物かもしれない関係性」が、ドラマ全体のテーマを象徴している。

“愛してはいけない”と命じられた人間が、“愛さずにはいられない”他者と出会ってしまったとき、何が起きるのか。

宮﨑あおいの柔らかな表情は、虚構と現実の境界を溶かす力を持っている。文太が理性を失いそうになるのも無理はない。

■ 文太の能力:「心を読む力」がもたらす光と闇

文太の能力は、“他人に触れている間だけ心の声が聞こえる”という“ちょっとだけ”の超能力。

この中途半端さが、むしろリアルだ。完全なテレパシーではなく、偶発的で制御できない。それはまるで、他人の感情に過剰に共感してしまう現代人のようでもある。

文太は、他人の苦悩や不満、孤独を知るたびに疲弊していく。人の心を知ることは、救済ではなく痛みを伴う。

大泉洋自身も「この力は怖い。使い方を間違えたら壊れてしまう」と語っていた。

つまりこの能力は、“優しさの代償”を描く装置だ。人を助けようとするたびに、自分がすり減っていく──それが「ちょっとだけエスパー」の本質なのだ。

■ 第1話で張られた伏線と今後の展開考察

兆(岡田将生)の真の目的

彼は「世界を救う」と言うが、実際には“人間の感情制御”を実験している可能性もある。四季の記憶と正体

なぜ文太を夫と思い込んでいるのか。彼女はノナマーレの“被験者”なのか、“管理者”なのか。大学生・市松(北村匠海)の登場

塀越しにエスパーの力を目撃する彼が、物語の次なる「外部の目」となる。第2話「天使」では、彼が鍵を握る予感。

■ 「愛してはいけない」は、愛の始まりを描くためのルール

『ちょっとだけエスパー』第1話は、コメディでもファンタジーでもなく、“愛を禁じられた人間の孤独と回復”を描いた人間ドラマの序章だった。

ノナマーレという会社は、愛を排除することで秩序を守ろうとする社会のメタファー。だが、文太と四季の間に芽生えた感情は、そのルールを静かに破壊していく。

世界を救うとは、誰か一人を救うことなのか。それとも、感情を手放すことなのか。

“愛してはいけない”という矛盾の中で、文太が選ぶのはきっと──“ちょっとだけ愛する”こと。

第2話「天使」では、その“ちょっと”が世界を動かす。

■ 追記:現代に響く「Non Amare」の寓話

このドラマの根底にあるのは、“過剰な共感社会への問い”だ。

SNSや職場、家庭で、他人の感情を読み取りすぎて疲弊する人が増えている。誰かの悲しみを共有しすぎることは、時に自分を傷つける。文太の“ちょっとだけエスパー”な能力は、まさにその縮図だ。

「愛してはいけない」という言葉は、冷酷なようでいて、実は“自分を守るためのルール”でもある。

本当に他人を救いたいなら、まず自分が壊れてはいけない。文太が第1話で倒れ込むシーンは、そのバランスの危うさを象徴していた。

また、“ノナマーレ=Non Amare”の構造は、現代の職場社会の風刺にも通じる。

効率と成果を重視するあまり、「感情を持つこと」が非効率とされる企業文化。

だが、愛や共感を切り離した組織は、結局“人間らしさ”を失っていく。

『ちょっとだけエスパー』は、超能力というファンタジーを借りながら、

“愛と合理性の共存は可能か?”という普遍的な問いを投げかけている。

文太が“人の心を知る力”に苦しみながらも、それを手放せないように、

私たちも「他人と関わる痛み」を抱えたまま生きている。

第1話のタイトル「愛してはいけない妻」は、禁忌ではなく、愛を取り戻すための序章だったのかもしれない。