DOPING PANDA作品の視聴&購入はこちら↓

iTunes Store: / doping-panda

Spotify:https://open.spotify.com/artist/1Z9z0...

ドーパン名曲『Crazy』の革新性とは?──ギター・歌詞・音像設計の妙

ただのロックじゃなかった、踊れる衝撃

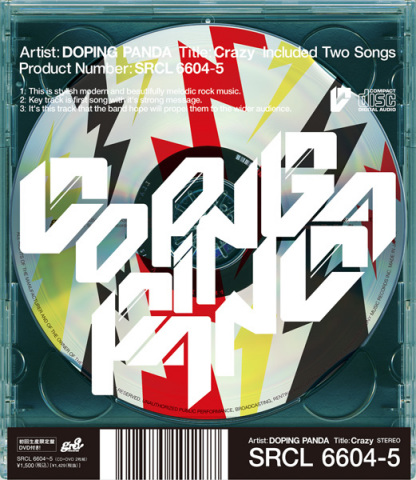

2007年、DOPING PANDA(通称ドーパン)が放ったシングル『Crazy』は、当時のJ-ROCKシーンにおいて異彩を放つ一曲でした。

ロックバンドでありながら「踊れる」ことを追求したその姿勢、そしてサウンドの革新性は、まさに“新しい時代の訪れ”を感じさせるものでした。

その衝撃は、たとえるなら後年のサカナクションの登場に感じたような、ダンス×ロックのハイブリッドが持つ可能性への高揚感にも近いものがありました。

『Crazy』はどんな曲?

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| アーティスト | DOPING PANDA(ドーピング・パンダ) |

| 発売日 | 2007年8月1日 |

| 収録曲 | 1. Crazy / 2. The New Shock |

| レーベル | gr8!records(Sony Music) |

| 作詞・作曲 | Furukawa Yutaka |

| チャート成績 | オリコン最高32位 |

| 初回特典 | ライブ映像収録DVD付き(新木場STUDIO COASTにて収録) |

2007年当時、アルバム『High Brid』の勢いそのままに放たれた本作は、ドーパンの“踊れるロック”路線を決定づけるシングルとして強い印象を残しました。

ギターの構造美:左右チャンネルの遊びとソロの妙技

まず特筆すべきは、ギターアレンジの立体感とユーモア。

- 曲全体にわたって左右のステレオ配置が巧妙に設計されており、ギターのフレーズが右から左へ、あるいは奥から前へと動き回ります。

- 特にサビでは、中央にせり出してくるオルガン調のシンセサウンドと絡むように、ギターが空間を切り裂いていく構造がスリリング。

注目は、やはりギターソロ。

「左右(L/R)で同じフレーズを演奏しているのに、わずかにズレて聴こえる。その“わざとらしさ”が最高」

ー 緑黄色社会・小林壱誓(THE FIRST TIMES インタビューより)

この“ズレ”が生む浮遊感とノリは、ライブではもちろん、ヘッドホンで聴いたときに真価を発揮します。

🎸踊れるロックの核心にギターがある──これはドーパンならではのスタンスです。

テンポトリック:じわじわと加速する錯覚

『Crazy』のイントロは、聴いていて気づかないほど緩やかにテンポが上がっていく構造になっています。

- 最初はややもったりとしたグルーヴから始まり、

- そこにリズムが重なり、

- 徐々にBPMが変化していく感覚にリスナーが巻き込まれていく…。

この仕掛けが「身体を自然に揺らしたくなる」感覚を生み、ロックでありながら完全にダンサブル。

当時これに気づいたリスナーたちの間では、

「なんか気持ちいいと思ったらテンポが変わってたのか!」

とちょっとした話題になったほどです。

このテンポ設計は、今でこそ多くのバンドが取り入れる技法ですが、2000年代中盤の邦ロックでは極めて斬新でした。

歌詞のリアリティと抽象性のバランス

『Crazy』の歌詞は一見シンプルでキャッチーに聞こえますが、実は非常に緻密な言葉選びがされています。

例:

“今話す声は 世に合わせ覚えた台詞と違うから”

この一節に象徴されるように、「本音と建前」「社会とのズレ」というテーマがさらっと織り込まれており、

それでいて説教臭さは一切なく、あくまでポップ。

またサビではこんなフレーズが:

“ねぇ ギュッとしよう Gonna be crazy”

シリアスな内面を抱えながら、最終的には感情を爆発させるように「踊り出す」構造は、リスナーの心と身体の両方に刺さる設計になっています。

音像設計:まるでライブ会場にいるかのような定位感

本作の音響設計には、まるでライブハウスに放り込まれたかのような空間的奥行きと動線設計があります。

- ベースやドラムが中央下部に定位し、

- シンセは上部にふわっと広がり、

- ギターは左右に飛び交いながらサビで中央に集結。

これにより、一曲まるごとを「空間体験」として設計するような試みがなされており、CD音源でありながらライブ感が強く、

「踊れる」というより“空間を揺らす”サウンドに仕上がっています。

サカナクションにも通じる「踊れるロック革命」

今でこそ「ロック×ダンスビート」は一般的ですが、当時この融合は非常にマイナーで、「踊れるロック」自体が前衛的なコンセプトでした。

DOPING PANDAの登場によって、

“クラブに行くようにロックのライブに行く”

という新しい音楽体験の概念が芽生えたとも言えるでしょう。

その感覚は、サカナクションが『三日月サンセット』『アルクアラウンド』で示した“体を揺らすロック”の方向性と地続きです。

🎧 つまり『Crazy』は、邦楽ロックの地殻変動を先取りしていた1曲でもあるのです。

『Crazy』は今聴いても“革新的”だ

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| ギター構成 | ステレオ遊び×ソロの美学 |

| テンポ感覚 | 徐々に加速する錯覚 |

| 歌詞の深度 | 本音と建前のリアル |

| 音像設計 | 空間演出で“踊れる”を実現 |

| 比較対象 | サカナクション的衝撃と重なる |

DOPING PANDA復活後の文脈で『Crazy』を聴く

2022年に活動を再開したDOPING PANDA。

現在のリスナーが改めて『Crazy』を聴くことで、当時の先進性がようやく時代に追いついたような感覚を覚えるかもしれません。

むしろ今こそ、『Crazy』の真価が再発見されるタイミングと言えるでしょう。

気軽に投稿して下さい♪