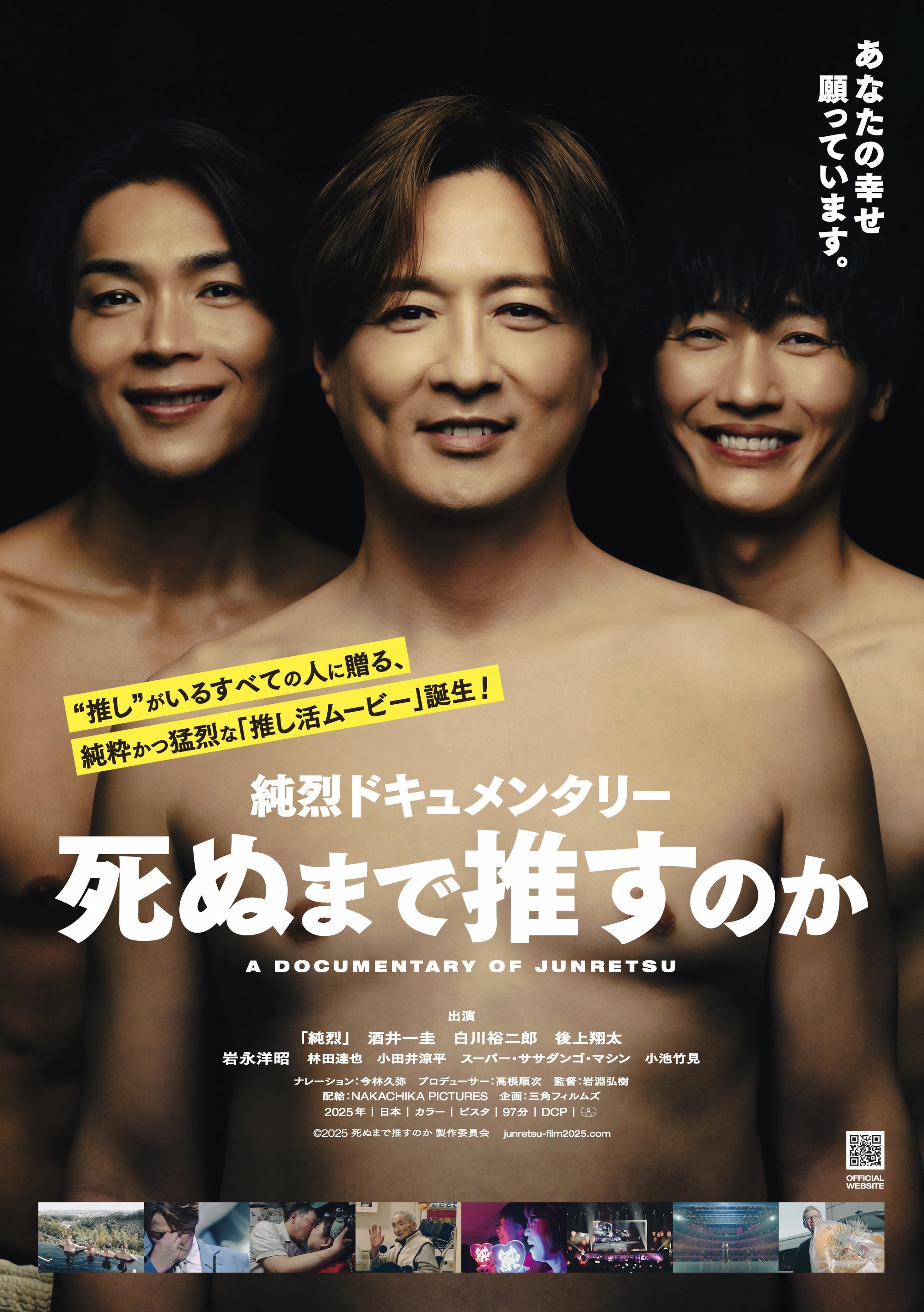

純烈にとって初の武道館公演『純烈魂』。

本作はその舞台裏に密着し、栄光の瞬間に至るまでの苦悩と奮闘、さらにはその後のメンバー脱退、ファンの心情の変化までも克明に記録したドキュメントだ。

もともとはスペースシャワーTVで放送された特番がベースとなっているが、今回は40分もの未公開映像を追加。

現役メンバーはもちろん、元メンバー、支えてきたスタッフの証言も交え、表舞台では見えない“リアルな純烈”を映し出している。

見どころ:

- 涙をこらえるメンバーの姿

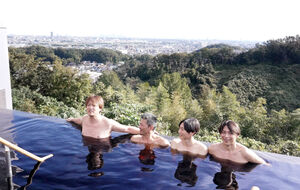

- 温泉で語らう等身大の表情

- ファンの語る「私が純烈を推す理由」

なぜ純烈は“死ぬまで推される”のか?5つの愛されポイント

彼らの人気は一過性のブームではない。

なぜここまで深く、そして長く人々の心を掴み続けているのか?

その理由を以下の5つの視点で読み解く。

1. 元戦隊ヒーロー出身という親近感

メンバーの多くがかつて「戦隊ヒーロー」として活躍していた経歴を持つ。

かつて子どもだったファンが大人になり、今は“歌うヒーロー”として応援できるというノスタルジーと再会の喜びがある。

2. 健康センターで地道に築いた信頼

デビュー当初から、温泉施設やスーパー銭湯で全国をまわり、「会えるアイドル」ならぬ「一緒に風呂に入れる歌謡グループ」として地道にファンを増やしてきた。

その地に足ついた姿勢が、「推してて裏切られない存在」として定着している。

3. 昭和歌謡のDNA×現代的ユーモア

歌のテイストは昭和のムード歌謡だが、振り付けやMCには現代的なユーモアも散りばめられており、親世代だけでなく幅広い層に刺さっている。

4. 脱退・加入を経ても崩れない結束力

小田井涼平らメンバーの脱退後も、グループは動きを止めなかった。

それどころか、新メンバーの加入によってさらに前進。“再構築を受け入れる文化”が、ファンの心を強くつなぎ留めている。

5. ファンを「家族」と呼ぶ双方向の関係性

純烈はファンのことを単なる“顧客”ではなく「家族」と呼ぶ。

SNSやイベントでの交流も丁寧で、“応援が報われる”関係性が築かれているのだ。

映画が映す“ファンのリアル”|なぜ人は彼らを応援し続けるのか

本作で最も印象的なのは、純烈ファン一人ひとりの人生の軌跡だ。

推し活の背景には、介護、病気、孤独、喪失など、さまざまな人生の痛みがある。

そしてその傷を癒してくれるのが、彼ら“純烈”だった。

「今日も生きててよかったと思える」

「一緒に歳を重ねていけるのが嬉しい」

こう語るファンの言葉には、単なる“アイドルの追っかけ”とは次元の違う、深い人間愛と感謝の感情が込められている。

純烈が語る“今と未来”|武道館はゴールではない

映画のラストで、メンバーたちは口を揃えてこう言う。

「武道館はただの通過点。俺たちは、まだまだこれから。」

純烈にとって“夢の舞台”はゴールではなく、さらなる挑戦の始まりだった。

ファンとの関係を大切にしながら、これからも“歌謡グループ”としての可能性を広げていく姿は、多くの人にとって“生きる勇気”そのものだ。

まとめ:“推しは人生”を証明するドキュメンタリー

映画『死ぬまで推すのか』は、ただの音楽映画ではない。

それは、人と人が支え合うことの尊さと、“応援”が持つ力を再確認させてくれる物語だ。

純烈を知らなかった人も、この映画を観終えた時にはきっとこう思うだろう。

「推すって、こんなに美しい行為だったんだな」

「推す」という行為の心理と社会的役割──なぜ私たちは“誰か”を応援したくなるのか?

“推し活”という言葉が市民権を得て久しい。

だが、なぜ人は誰かを「推す」ことにこれほど情熱を注ぐのか?

心理学では、人が誰かを応援する背景には以下のような動機があるとされる:

自己投影欲求:「推しの成功は自分の成功」と感じたい

社会的帰属欲求:「同じ推しを応援する仲間とつながりたい」

自己肯定感の回復:「応援していることで、存在価値を実感できる」

さらに近年は、孤独や不安の時代において、推しが“心のインフラ”になっているという分析もある。

まるで宗教、あるいは精神的セーフティネットのように、推しの存在が「今日を生きる理由」になっている人は少なくない。

純烈のように、地道で人間味あふれる存在が愛されるのは、単にパフォーマンスが優れているからではない。

彼らの生き方そのものが、“応援したくなる”物語を体現しているからだ。

関連リンク・公式情報

【公式サイト】純烈ドキュメンタリー『死ぬまで推すのか』:https://junretsu-movie.jp

【公開情報】2025年9月5日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか期間限定公開

【出演】酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太、岩永洋昭、林田達也、小田井涼平 ほか

【監督】岩淵弘樹