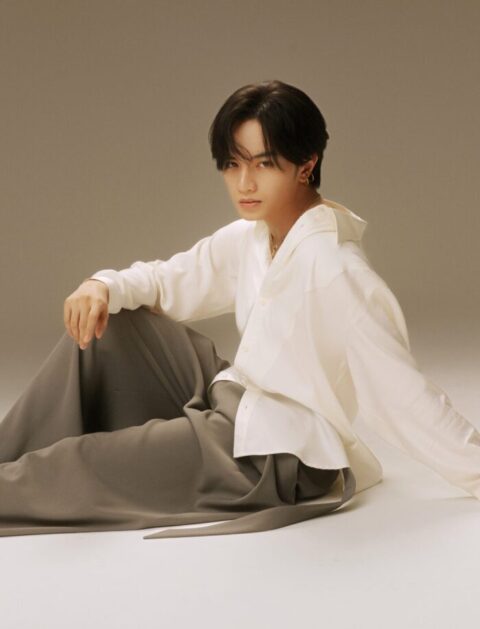

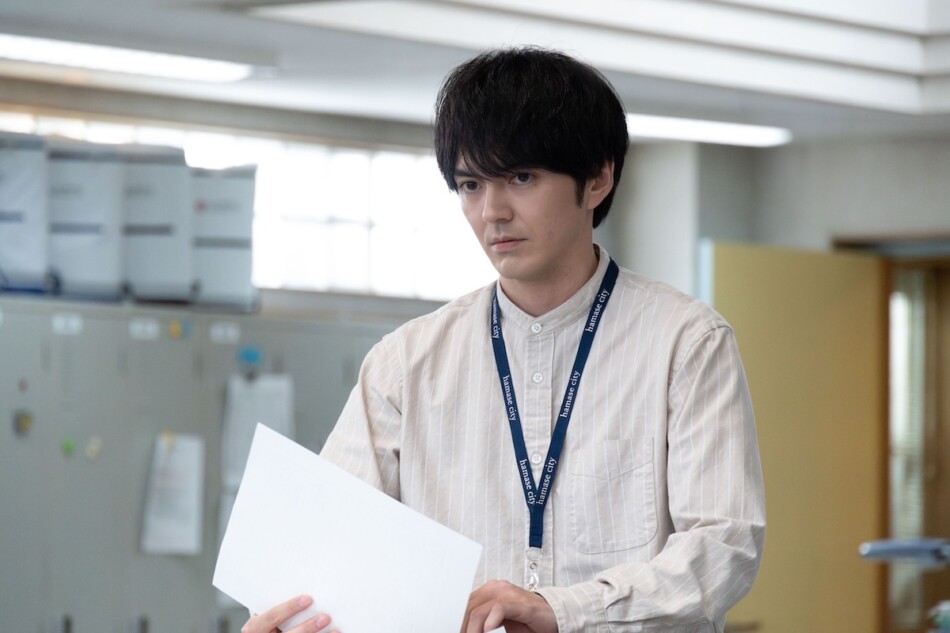

俳優・林遣都の演技には、しばしば「静かな迫力」という言葉が当てられる。

セリフの量に頼らず、目線の揺れや間の取り方、背中の緊張感すらも、物語を語る道具に変えてしまう。その“無言の説得力”が今、多くの視聴者や批評家から再び注目されている。

かつては「青春俳優」として瑞々しい存在感を放っていた彼は、今やその演技に“余白”と“体温”をまとい、観る者の想像力を刺激する俳優へと進化した。

感情を「語らずに伝える」表現力が、今の林遣都の軸にある

林遣都の芝居が真に力を持つのは、感情を“説明”しないところにある。

怒りを叫ばず、悲しみを泣かずに演じきる。むしろ、言葉を抑えることで、その背景にある葛藤や過去の傷までもが観客の中に浮かび上がる。彼の演技には、「空白によって語る」という独自の美学があるように感じられる。

SNS上でも、「セリフより目が語る」「一瞬の表情が刺さる」といった声が多く見られるように、林の演技は“観客に考えさせる余白”を内包している。そのスタイルは、近年の映像演技の潮流――"リアリズムと抑制"の美学――とも強く共鳴している。

林遣都が歩んできた“静かなる進化”の軌跡

演技派俳優として広く認識されるようになった林遣都だが、その歩みは決して派手なものではなかった。

ドラマ『おっさんずラブ』での牧凌太役では、感情の起伏を丁寧にコントロールし、“重すぎない愛の表現”という絶妙なバランスを成立させた。笑顔と沈黙を繰り返す中で、「支える側」の人間が背負う切なさと温かさをにじませた。

続く『姉ちゃんの恋人』では、過去の事件によって心に深い傷を負いながら、それでも前を向いて生きようとする青年・吉岡真人を演じた。「言葉を信じきれない人間」の再生物語を、表情の繊細な変化と内側からにじむ優しさで演じきったその姿には、多くの視聴者が共感し涙した。

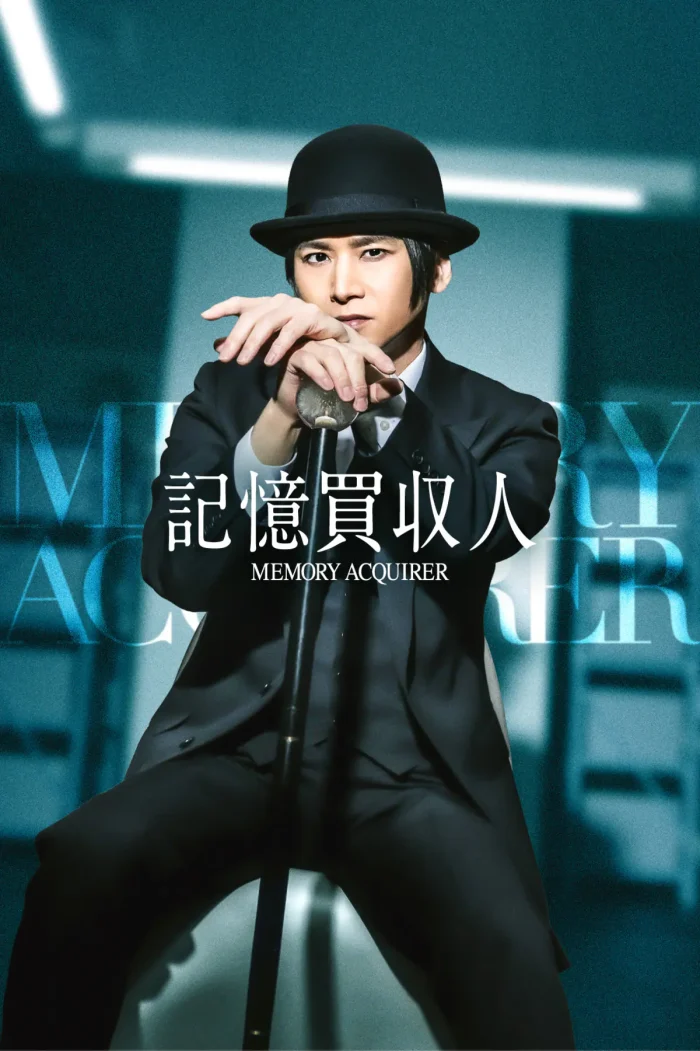

また、『初恋の悪魔』『護られなかった者たちへ』などでは、画面に登場した瞬間に空気が変わるような存在感を発揮。特に後者では、震災後の東北という重い背景の中で、人間の矛盾と正義を背負う刑事像をリアルに演じきっている。

林遣都の演技は、台詞よりも呼吸や間、そして「言わない選択」によって感情を描き出す。その繊細なアプローチは、キャリアの中で培われてきた「静けさの説得力」に他ならない。

「余白」があるからこそ、観る者が感情を重ねられる

林遣都が演じる人物には、たとえ明確なセリフがなくても「何かを抱えている」と感じさせる厚みがある。それは演技というよりも“体温のある存在”に近い。

ときに不器用で、感情表現が上手でない役柄にも、林は寄り添うように演じる。その結果、彼が演じるキャラクターは、視聴者の心に“補完の余地”を残し、より深く感情移入させてしまうのだ。

それは、「演じる」というより「そこに在る」という演技の境地。視線の揺れ、肩の落とし方、会話の合間の沈黙──そうした“演技の間”のすべてに、林遣都の感情が染み込んでいる。

なぜ、今 林遣都が映像作品で求められているのか

俳優の価値は、派手さだけで決まるものではない。

むしろ林遣都のように、言葉にせず、動きすぎず、それでも強く心に残る存在こそ、作品全体のトーンを引き締める。

それは、主役でも脇役でも変わらない。彼が画面に登場するだけで、そのシーンに説得力と奥行きが加わる。それは、演技力だけでなく、俳優としての“在り方”に深く関係している。

林遣都がこれから演じる人物たちにも、おそらく多くを語らない者たちが多いだろう。けれど、その沈黙の中に私たちはたしかな“声”を聴くことになるはずだ。

📝「“静かな演技”が心を打つ理由──林遣都という存在を通して見える表現の変化」

かつて日本のドラマでは、泣く・怒鳴る・笑うといった「動的な感情表現」が演技の中心にあった。しかし近年、視聴者は「わかりやすさ」よりも「リアルな空気感」や「行間の深み」に感動を覚えるようになっている。

その流れの中で、林遣都は“抑制の美学”を体現する俳優として自然にフィットしてきた。彼の演技は、「台詞がなくても感情は伝わる」という新たな演技価値を示している。

たとえば、目の奥に宿る諦念、無意識の呼吸の速さ、背を向けた後ろ姿に滲む感情…。そういった“微細な違和感”を演技に織り込むことで、観客の感情を揺さぶる演技を成立させているのだ。

林遣都の演技は、観客自身の体験や記憶を呼び起こす。彼の芝居が「観るもの」から「感じるもの」へと昇華している理由は、そこにある。

これからの映像表現において、林遣都のような「静けさの演者」が担う役割は、ますます重要になっていくだろう。