1. 「笑い男事件」は、なぜ今なお語り継がれるのか?

2002年に放送されたアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX(S.A.C.)』。その中核をなす「笑い男事件」は、ただのサイバーテロではありません。

むしろこの事件は、「個」が失われ、情報が模倣されていく社会に警鐘を鳴らす現代の寓話ともいえる存在。

そして2024年、物語の中で「笑い男事件」が発生したとされるその年に、再び注目が集まっています。

2. 攻殻機動隊SACとは?世界観とシリーズの基礎知識

本作の舞台は、脳に電脳チップを埋め込みネットと直結することが常識となった近未来。身体の一部または全体を機械化(義体化)した人々も珍しくありません。

✔ 主人公は「草薙素子」率いる公安9課

公安9課(通称・攻殻機動隊)は、政府直轄のサイバー犯罪対策の特別部隊。国家規模の陰謀や技術犯罪に立ち向かいます。

✔「スタンドアローン・コンプレックス」とは?

"誰か"に倣ったわけでもないのに、人々が同じ行動をとり始める現象。笑い男事件は、まさにこの"模倣の連鎖"の象徴として描かれます。

3. 【前編】笑い男事件・発端編|“正義の告発”が、なぜ伝説になったのか?

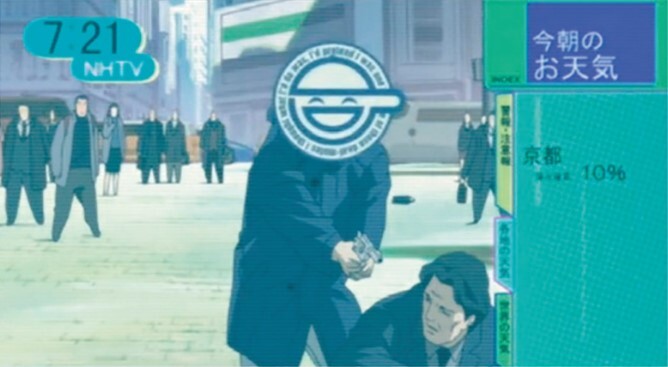

物語は、セラノゲノミクス社の社長が生放送中のTV番組でハッカーに襲撃される衝撃的な場面から始まります。

犯人は「真実を話せ」と訴えながらも手は震え、緊張感が漂う異様な空気に包まれました。

🧠 ハッカーの実力は“国家レベル”

この青年は周囲の映像をリアルタイムで改ざんし、すべての監視カメラや中継映像を自らのシンボルマークで上書きする超天才。

「笑い男」の名は後に付けられた通称であり、彼自身は一度もそう名乗っていません。

しかし、事件のあと彼の姿は消え、代わりに企業への連続脅迫事件が発生。“笑い男”を名乗る者が複数現れ始めます。

4. 【中編】公安9課の捜査と露呈する巨大な癒着構造

捜査が進む中、公安9課はある技術の違法使用を突き止めます。

🔍「インターセプト」─人間の視覚と聴覚を盗む技術

これは警察上層部が密かに使用していた監視装置で、操作対象者の“見ている映像”を他者が盗み見ることが可能という悪質な代物。

しかもその技術を開発していたのは、笑い男に告発されたセラノゲノミクス社でした。

警察と企業の癒着、さらに厚生労働省との利権構造が浮かび上がってきます。

5. 【後編】笑い男は誰か?そして“彼ではない誰か”が拡散した正体

公安9課が突き止めた容疑者・七尾(ナナオ)Aは、元過激派でセラノ社に入社していた人物。かつての経歴が露見し解雇されたことで、「6年前の笑い男は彼だ」という見立てが立ちます。

しかし彼の関係者を調査すると、すべての記憶が改ざんされていることが判明。

公安9課は「これは国家上層部による事件のすり替え工作では?」と推理します。

さらに、笑い男を模倣する39人の“無関係な”人間たちが、次々と公安関係者を襲撃。「自分こそが笑い男だ」と語りながら……。

6. スタンドアローン・コンプレックス現象の本質

ここで浮かび上がるのが、「誰が最初か」ではなく「なぜ広がったのか」という問題。

本作が描くのは、強烈な個性や正義が社会に伝播していく様。

オリジナルの「笑い男」は存在していたが、それを模倣し利用する者が次々に現れ、やがて本人すら“もう笑い男ではない”状況に陥っていきます。

🧠 個性が失われた社会の中で生まれる「偶像」

- 「笑い男」は一人ではなく、誰でもなれる存在になった

- 目的も主義も違うまま、ただ“記号”として拡散していく

7. 物語の結末─それでも、正義を選ぶ者たちがいた

真相は、厚生労働省の幹部・今クルスが、効果のある「村井ワクチン」を利権のために不認可にしたことが発端。

彼は裏でワクチンを自分に打って生き延び、さらに企業と癒着しシステムを操っていました。

公安9課は幹事長・八島の指示にまでたどり着きますが、国家権力の壁は厚く、捜査情報を外部にリークすることでようやく社会正義が成されます。

公安9課は解体されるも、再び地下へ潜伏し、“存在しない部隊”として生まれ変わるのです。

🔍 補足:現実における「笑い男」的存在とは?

- 告発文化の象徴:エドワード・スノーデン、アサンジ(ウィキリークス)など

- 正義が“記号化”され、模倣されるリスク

- 情報社会における「本当の個性」とは何か?

📝 まとめ:笑い男は、あなたかもしれない。

「笑い男事件」は、ある青年の小さな正義の声から始まりました。

しかし、それが記号化され模倣され、利益のために利用されていく――まさに情報社会の縮図そのもの。

物語の最後で草薙素子は言います。

「この社会において、本当に必要なのは“接続”ではなく“直感”だ」

今、情報に溺れる時代だからこそ、「笑い男」という現象はよりリアルに響いてきます。

そして我々自身が「スタンドアローン」でありながら、「コンプレックス」を生む存在であると、問いかけてくるのです。