コメディに“ふざけ”はいらない─宮野真守の演技論

「コメディキャラだからって、ふざけてはいけない」

この一見逆説的なスタンスこそが、宮野真守の演技の核にある。

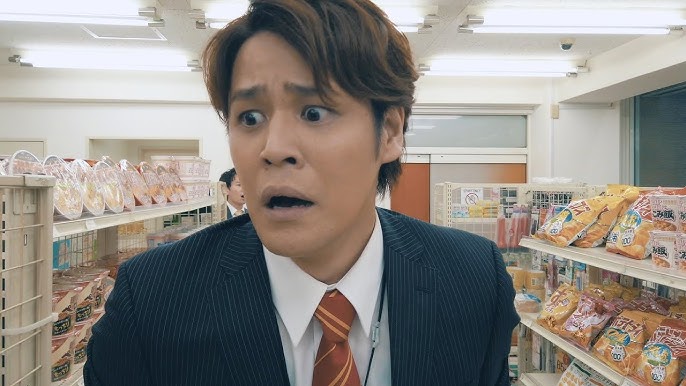

彼が演じる風祭京一郎は、白スーツで事件現場に現れる迷刑事。抜けているのに熱血。憎めないのに面倒くさい。

“やっかいなのに愛される”という、アニメキャラとしては難易度S級の人物像だ。

そんな風祭を演じるうえで、宮野は「全力でふざけない」ことを信条としている。

冗談のようなセリフでも、ふざけているように“見せない”覚悟がリアルさを生むのだ。

その“笑わせようとしない”姿勢が逆にじわじわと笑いを生み出し、視聴者の「なんか好きだなこの人……」という感情へと変わっていく。

風祭京一郎という“やっかいで愛しい存在”の作り方

原作の20周年を記念してアニメ化された『謎解きはディナーのあとで』。

その中で、風祭はどこか浮いた存在だ。だが、その“浮きっぷり”こそが絶妙に機能している。

アニメの構成もユニークだ。一般的な1話完結ではなく、「1話半」で事件が展開される。

このテンポが風祭の“しつこさ”と“意外な活躍”のリズムに妙にフィットする。

さらに注目すべきは、風祭のセリフに唐突に登場する英語の数々。

本人は至って真面目に言っているが、視聴者には「あ、また始まった」と笑いがこみあげる。

これはキャラクターの“自尊心”や“自己顕示欲”を逆手に取った表現。

宮野はそれを声色の妙とリズム感で演じ分ける。

「ふざける」のではなく、「真剣にズレる」こと。

それが風祭を“ただの三枚目”から“憎めないリアルキャラ”へ昇華させている。

現場で育つキャラクター─共演者との関係性が生む深み

共演の花澤香菜(宝生麗子)と梶裕貴(影山)は、宮野にとって“勝手知ったる仲間たち”。

アフレコ現場では、3人のテンポの良い掛け合いが自然とキャラクターの距離感を作っていたという。

特に影山役の梶とは、作中で語られない背景を補完し合っていたそうだ。

「このセリフって、影山のどんな気持ちから出てると思う?」

そんな雑談からキャラの深掘りが生まれ、画面の外にある“物語の奥行き”が広がっていった。

こうした非台本的な余白の埋め方こそが、プロの声優ならではのチームビルディング。

その結果として、キャラ同士の関係性に説得力と温度が宿っていく。

プロフェッショナルとしての体づくりと日常のこだわり

宮野の“演技のリアルさ”は、声だけでなく体調管理の徹底にも通じている。

彼にとっての“自分的スーパーフード”は蕎麦。理由はシンプル、「うまくて低GI」だから。

さらにステーキ400gに挑む食生活、プロテインドリンクの銘柄研究、果ては「花粉症との心理戦」まで、自己管理の引き出しは異様に広い。

演技に対するストイックさと、健康への実践的こだわり。

この二本柱が、“声優・宮野真守”という人物の強さとしなやかさを支えている。

新しいスタートを迎える人へ─“遅すぎる”なんてことはない

春、新学期、新生活─人生のスタート地点に立つ人は多い。そんな人たちに向けて、宮野はこう語る。

「何十年続けて、やっと見えてくる景色がある」

この言葉に、“結果を急がないことの大切さ”が詰まっている。

どれだけ実績を重ねても、挑戦はゼロから始まる。

そしてゼロから始める人に必要なのは、“焦らず向き合い続けること”。

「声を上げる自由」と「自分に甘えすぎない意志」─この両立を、彼はプロとして常に自分に課している。

“本気の芝居”がコメディを本物にする

アニメの中で、風祭京一郎は常に“真面目にズレて”いる。そのズレが、視聴者に「クスッ」を生み、「なんか好き」を育てる。

そしてそれは、宮野真守という演者が「笑わせたい」ではなく「人間を演じたい」と願っているからこそ可能になった芸だ。

笑いを、バカにしない。ふざけを、演技にしない。それがコメディを“ちゃんと面白くする”演技論なのだ。

“声優の笑い”と“芸人の笑い”の違いとは?

コメディの演技と聞くと、多くの人が「芸人のネタっぽさ」や「オーバーリアクション」を思い浮かべるかもしれない。

しかし、声優が演じるコメディには、笑いの“文脈”に対する繊細さが求められる。

芸人の笑いは観客との“ライブ感”の中で成立する。

一方、声優のコメディ演技は“物語の中で成立する笑い”でなければいけない。

言い換えれば、「キャラの人生の中で自然に出たボケ」でないと成立しないのだ。

宮野真守の「ふざけないコメディ」は、その文脈理解の上に成り立っている。

風祭のどこかズレた言動は、本人が必死で真面目にやっているからこそ滑稽なのだ。

本人がふざけていたら、それは“寒い演技”になってしまう。

ここに、プロ声優の“間”と“リアリティ”が活きる。

彼らは脚本に書かれた「一言のセリフ」の奥に、キャラの人生・状況・思考を想像し、“笑える必然性”を見つけ出すプロフェッショナルなのだ。

その視点で『謎解きはディナーのあとで』をもう一度観ると、風祭のボケに隠された“切なさ”や“プライド”まで見えてくるかもしれない。

笑いは、感情の温度差で生まれる。

そしてその温度差を巧みにコントロールできる演者こそが、真に“面白い人”なのだ。