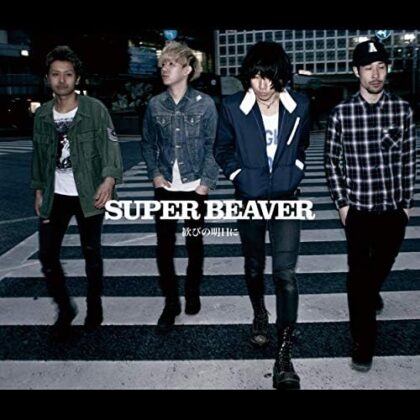

New Album『未来の始めかた』収録曲 M-3.「歓びの明日に」Music Video

SUPER BEAVERの『歓びの明日に』は、迷いと希望が同居する“人間らしさ”を真正面から描いた楽曲だ。

落ち込む夜に寄り添い、何度でも前を向かせてくれる――そんな温かさが詰まっている。

歌詞の意味や制作背景、そして筆者自身の体験を交えながら、この曲がなぜ多くの人にとって「生きる支え」となっているのかを紐解いていく。

『歓びの明日に』とは?リリース情報と基本データ

『歓びの明日に』は、SUPER BEAVERが2011年3月に発表した楽曲。インディーズ期のアルバム『SUPER BEAVER』に収録されている。

当時、彼らはメジャーを離れ、自分たちの足で再出発した直後だった。華やかなステージの裏側で、現実と理想の狭間でもがく日々。それでも音楽をやめず、「もう一度自分たちの手で届けよう」とする覚悟の中で生まれたのがこの曲だ。

作詞はボーカルの渋谷龍太、作曲はギターの柳沢亮太。バンドの核となる2人の想いが強く重なる一曲でもある。

歌詞の意味を読み解く ―「苦しみの中で見つけた希望」

『歓びの明日に』の歌詞は、決して“前向きな応援歌”ではない。

むしろ、出口の見えない現実の中で、それでも生きていく人間の弱さと強さを静かに描いている。

たとえば冒頭の「悲しみを知るほど優しくなれる」という一節。

このフレーズには、“痛みを知らなければ他人を思いやることもできない”という逆説的な希望が込められている。

SUPER BEAVERが歌う“希望”とは、順風満帆の人生の果てに見つかるものではなく、「苦しみの中で見つける光」なのだ。

サビで繰り返される「明日を信じる理由がほしい」という叫びは、単なる願いではなく、それでも前へ進もうとする意志の表明。

この「弱さの中の強さ」こそが、多くの人を惹きつける理由だ。

SUPER BEAVERの音楽哲学 ―「生きること」と真っすぐ向き合うバンド

SUPER BEAVERの魅力は、どんな時も“生きること”を中心に置いた音楽を作り続けている点にある。

渋谷龍太はインタビューで「生きるのは苦しい。でも、苦しいからこそ人は優しくなれる」と語っている。

この言葉はまさに『歓びの明日に』そのものだ。

実は筆者にも、少しだけバンドマンとしてステージに立っていた時期がある。

その頃、対バンイベントでSUPER BEAVERと同じステージに立ったことがあった。

彼らはちょうど事務所を離れ、再び自分たちの手で音楽を届けようと歩き出した頃。

その姿はどこかギラギラしていて、けれど焦りではなく確信に満ちていた。

「このバンドは、もう一度必ず売れる」――そう強く感じたのを今でも覚えている。

曲に入ると一瞬で“本気”に変わる。

そのスイッチの切り替わりにこそ、SUPER BEAVERの生き方が表れていた。

人間くさい、でも真っ直ぐ。そんなバンドだからこそ、彼らの音楽は人の心を掴んで離さない。

ライブで輝く『歓びの明日に』 ― ファンが涙する理由

ライブで『歓びの明日に』が始まる瞬間、会場の空気は一変する。

渋谷の声は張り上げるようでいて、どこか優しい。観客が自然と歌詞を口ずさむ光景は、この曲が「みんなの曲」になっている証だ。

多くのファンが「この曲で泣いた」と語る理由は、歌詞の中の“自分”を見つけてしまうからだろう。

誰もが経験する孤独や迷いを、SUPER BEAVERは逃げずに歌う。

だからこそ、涙は悲しみではなく“共感”として流れるのだ。

“歓びの明日”を生きるために

『歓びの明日に』は、どんなに苦しくても「生きていく」ことを肯定してくれる歌だ。

希望は遠くにあるものではなく、今この瞬間を生き抜く中にある――その真理を音で伝える。

SUPER BEAVERはこの曲を通じて、聴く人に“生きている実感”を取り戻させてくれる。

SUPER BEAVERが描く“リアルな希望”の形

SUPER BEAVERの作品には、『あなた』『人として』『美しい日』など、日常の中にある痛みや再生を描く曲が多い。

どの曲にも共通しているのは、“きれいごとではない希望”を描く姿勢だ。

たとえば『あなた』では、誰かを想うことで人は変われることを歌い、『美しい日』では過去の痛みを肯定する力を示している。

そして『歓びの明日に』は、その二つのテーマをつなぐ橋のような存在。

「苦しみ」と「希望」が共存する、彼らの音楽の核そのものだ。

SUPER BEAVERがここまで多くのファンに支持される理由は、人生のリアルを見つめながらも、“それでも生きよう”とする温かいまなざしにある。

この曲を聴き終えたあと、あなたの中にもきっと小さな光がともるだろう。

その光こそが、“歓びの明日”へと続く一歩なのだ。

気軽に投稿して下さい♪