◆ 読書家の“業”をくすぐる物語がここにある

もしあなたが本好きなら、きっと一度はこう思ったことがあるはず――

「一生ここに閉じ込められてもいい」と思える図書室があったらな、と。

だが、そんな理想がもし“本当に”現実になったら?

ページが自力で飛び回り、目玉のようなナニカが棲みつき、降りると戻れないエレベーターがあるとしたら――?

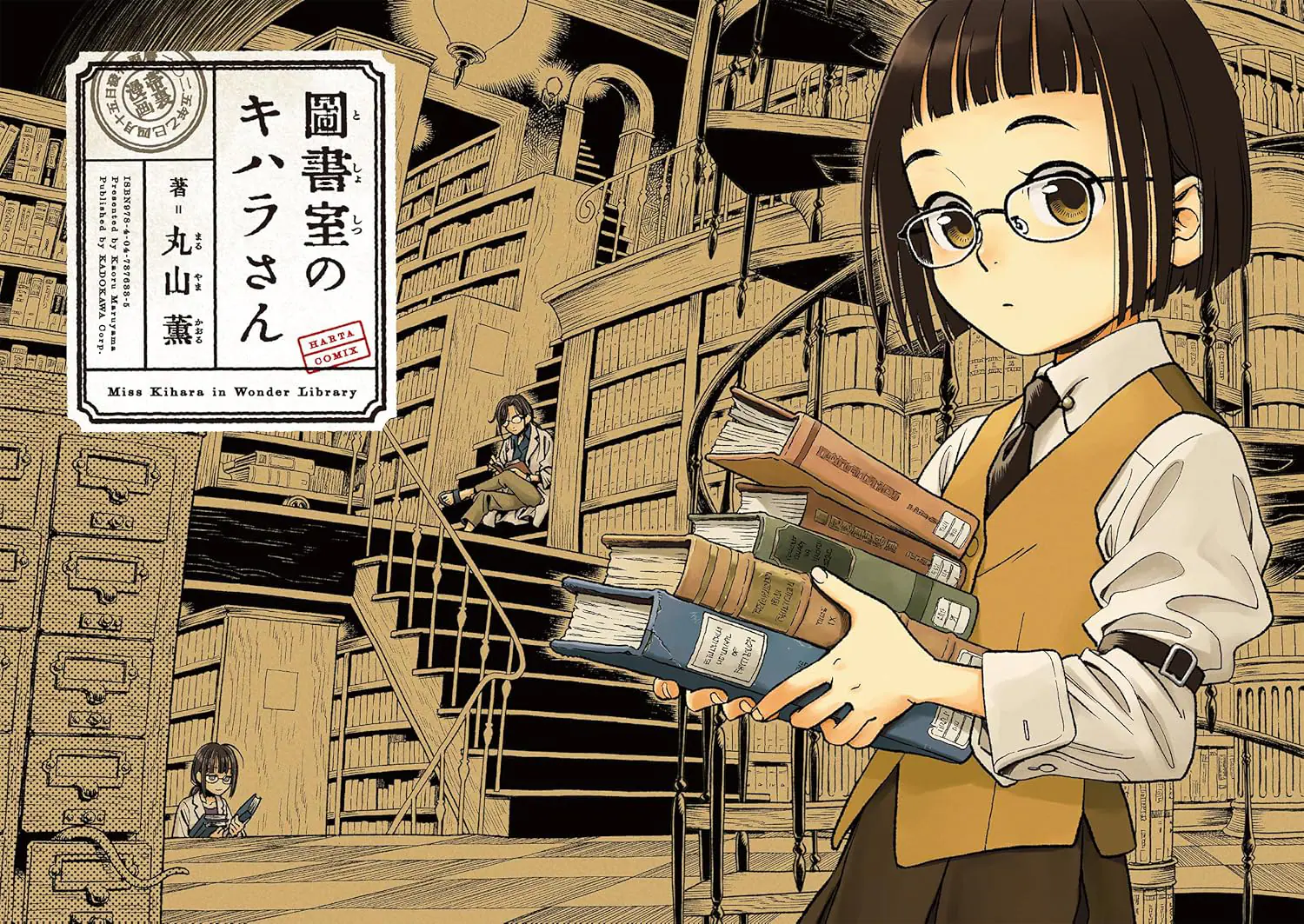

『図書室のキハラさん』は、そんな 本好きの夢と悪夢が詰まったミステリアスな図書室を舞台に描かれる、異色のショートショート漫画だ。

◆ 『図書室のキハラさん』とは?知る人ぞ知る“帯裏連載”の怪作

『図書室のキハラさん』は、漫画誌『ハルタ』の帯の裏面という極めてユニークなスペースで連載されていた作品。

2017年から連載が始まり、その物理的制限(横長 or 縦長フォーマット)すら創作の一部として活かす構造になっている。

作者は丸山薫。短いページ数に凝縮された物語とビジュアル構成はまるで、詩のように濃密で繊細。

単行本化に際しては、横置きのB5判サイズという珍しいフォーマットが採用され、帯裏連載時の雰囲気を完全再現。読書家のコレクション欲まで刺激してくる仕掛けだ。

◆ 図書館という“知的な迷宮”が持つ魔力とは

古今東西、図書館は単なる知識の倉庫ではない。

それは人間の知的欲求と探求心を映し出す“迷宮”だ。

哲学者カッシーラーが「近づくか、呪縛されるか」と語ったワールブルク文庫、

無限の書架がそびえるボルヘスの「バベルの図書館」、

ミステリと宗教論が交錯するエーコの『薔薇の名前』――。

『図書室のキハラさん』もまた、この系譜に連なる、“図書室という迷宮”をめぐる幻想譚である。

◆ 幻想×ユーモアが同居するショートストーリーの魅力

主人公は、研究機関の図書室で働く司書の少女・キハラさん(記原綴子)。

古びて複雑な図書室で、彼女は日常的に怪異や不条理に遭遇する。

たとえば――

自分を蝶だと思い込んだ“本のページ”を捕まえに走り回る

降り続けると戻れなくなる運搬用エレベーターに閉じ込められる

書架の間にぽっかりと生まれる“異界”に迷い込む

そんな突飛な事件にも、彼女はどこか冷静。むしろ、「本が読みたい」欲求が優先されてしまうのだから恐ろしい(読者としては、共感しかない)。

◆ 活字中毒の“あるある”が極まる神回:閉鎖空間で読む寄生虫学

特に象徴的なのが、第三十九回〜四十回のエピソード。

四方を分厚い書架に囲まれ、完全に孤立した空間に閉じ込められてしまったキハラさん。

助けも来ない。動く気配もない。だが、そこで彼女が発した一言はこうだ。

「本が! 活字が読みたいっ!」

……周囲にあったのは「寄生虫学」の書籍だけ。それでも彼女は読み始める。

なぜならそれしか手段がないし、“読まずにはいられない”のが読書家のサガだからだ。

この異様な状況に耐えうるのは、読書という行為そのものが現実からの逃避であり、再接続の儀式でもあることを、キハラさんが無意識に知っているからかもしれない。

◆ 本好きのための「宝物」のような一冊

単行本には、作者が自主制作で発表していた「キハラさんの一週間」「キハラさんの夏休み」も収録。

どちらも柔らかく、不思議で、まるで短編映画のような読後感。

装丁も丁寧で、“読みもの”としてだけでなく“持ちもの”として愛したくなる、

そんな本好きの沼に優しく誘ってくる一冊だ。

◆ なぜ『図書室のキハラさん』は静かに話題になっているのか?

この作品が「静かに」話題になっている背景には、次のような理由がある:

SNS映えしないけど刺さる:画像での魅力より、“読後の余韻”が語られるタイプの作品

本好きの共感値が異常に高い:「読むしかない」「読まずにはいられない」に共鳴する層が多い

物理的にも珍しい:帯裏・横開き・ショートショートという出版スタイルの特異性

つまり、“刺さる人には深く刺さる”タイプの作品だ。

◆ 読書好きにおすすめ!類似作品と比較してみた

| タイトル | ジャンル | 共通点 |

|---|---|---|

| 『迷宮書店』 | 幻想×本屋 | 本をめぐる迷宮感、シュールな世界観 |

| 『ヴィンランド・サガ(序盤)』 | 書斎×哲学 | 思索の空間としての書物描写 |

| 『乙嫁語り』 | 繊細な短編 | 丁寧な生活描写と抑えた語り口の美しさ |

◆ まとめ:あなたも“読むことの魔”に囚われてみませんか?

『図書室のキハラさん』は、単に本が好きな人ではなく、

「本に囚われている自覚のある人」にこそ届く一冊です。

たとえ内容が寄生虫学であっても読む――

そんな“読むという呪い”に共鳴できるあなたなら、キハラさんの迷宮をきっと楽しめるはずです。

📚 なぜ図書館はフィクションの舞台として魅力的なのか?

図書館が物語に登場するとき、それは単なる背景ではない。

むしろ、物語の“構造そのもの”に深く関わることが多い。

図書館とは、「世界を切り取る方法」の縮図である。

棚の配置、分類法、静けさ、アーカイブ――それらは秩序であり、同時に未知への扉だ。

たとえば、ボルヘスの「バベルの図書館」は無限の知と混沌の象徴であり、

エーコの『薔薇の名前』では、書物への渇望が殺人の動機にさえなった。

図書館とは、「知りたい」という人間の原始的欲望を可視化した場所。

フィクションがそこに魔や謎や怪異を配するのは、むしろ自然なことなのだ。

『図書室のキハラさん』もまた、「読むこと」と「迷うこと」、

「探すこと」と「発見すること」を静かに交錯させる装置として図書室を使っている。

つまり、本作は“図書室ミステリー”であると同時に、

“読むこと”そのものへのオマージュでもあると言えるだろう。