なぜ今、『海がきこえる』が注目されているのか?

スタジオジブリと聞いて、多くの人が思い浮かべるのは宮崎駿や高畑勲が手がけた大作アニメだろう。『トトロ』や『ラピュタ』のような冒険と幻想、あるいは『もののけ姫』や『千と千尋』のようにメッセージ性の強い作品群が、それだ。

しかし、2025年夏。全国でリバイバル上映されているある作品が、静かに注目を集めている。

それが、1993年に放送されたテレビアニメ『海がきこえる』だ。

知名度で言えば、ジブリの中でも“埋もれた一作”。にもかかわらず、現代の若い世代や往年のファンの心を掴み直している──その背景には、この作品ならではの「異端性」と「現代性」がある。

幻のテレビアニメ? 『海がきこえる』の基礎情報

『海がきこえる』は、氷室冴子の同名小説を原作に、1993年に日本テレビの特別番組として放送されたジブリ制作のテレビアニメだ。

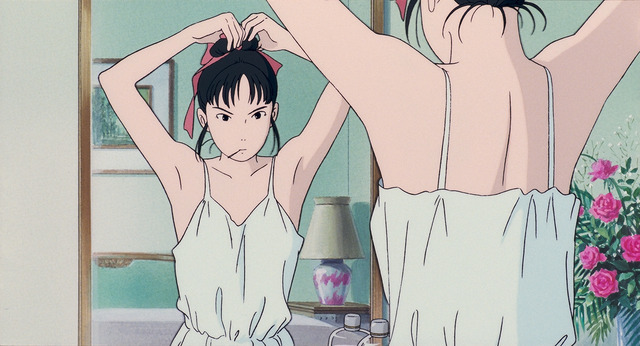

物語の舞台は1980年代後半の高知。東京から転校してきた少女・武藤里伽子と、地元に育った杜崎拓、松野豊の3人の微妙な関係を描いた青春群像劇である。

東京と地方、友情と恋愛、理想と現実が交錯するなか、登場人物たちははっきりと何かを選ぶでもなく、心の揺れに身を任せながら少しずつ成長していく。

地味だけど、忘れがたい

派手な魔法も冒険もない。

特別な能力も、大きな事件もない。

でも、「高校時代のあの一瞬」を切り取ったような静かなリアリティが、この作品の最大の魅力だ。

映画版ではなくテレビ放送の作品であったことも影響し、劇場作品のように大々的なプロモーションもなかったため、長らく“知る人ぞ知る”存在に留まっていた。

だが今、その「地味さ」こそが、多くの視聴者の心に刺さっている。

ジブリ若手による“反宮崎”的な挑戦

この作品の制作を手がけたのは、当時のジブリ若手スタッフたち。

監督は望月智充、脚本は中村香、キャラクターデザインは近藤勝也、美術監督に田中直哉など、後にジブリ作品を支える精鋭が揃っている。

彼らが掲げた制作コンセプトは、「平熱感覚」。

これは、宮崎駿が重視してきた「漫画映画」──すなわちダイナミックで感情の起伏が激しく、カットの連続が視覚を揺さぶるアニメーションとは対極にある思想だった。

宮崎が求めたのは“活力”あるアニメ。

一方、若手たちが目指したのは“静かな日常のリアル”。

彼らは、ジブリのフォーマットに従いつつも、別の表現軸を模索した。

カメラは動かない。だが、心が動く

『海がきこえる』の映像演出で特筆すべきは、極端なまでに「カメラが動かない」こと。

カットの切り替えは少なく、ほとんどがフィックス(固定カメラ)で構成されている。

視線はじっと風景に留まり、キャラクターもまた必要以上に感情を爆発させることはない。

セリフも抑制されており、説明的なナレーションは皆無。

これはアニメというより、むしろ“映像による記憶の再構成”に近い。

だからこそ、ちょっとしたしぐさ、何気ない沈黙、周囲の音や背景の空気が、ひときわ強く印象に残るのだ。

なぜ、Z世代に響くのか? いま求められる「平熱」

コロナ禍を経て、若者たちは「日常のありがたさ」に敏感になった。

また、SNSでの過剰な自己演出や情報過多に疲れた世代にとって、感情を煽らない『海がきこえる』の世界はむしろ安心できる非日常でもある。

さらに、フィルムカメラや90年代ファッションのリバイバルブームが続く今、この作品の持つ色味や質感が、“エモい”と評される所以にもなっている。

つまりこの作品は、ノスタルジーとしての平成初期ではなく、「新しい感性」として現代にフィットしているのだ。

でもこの青春、誰もが体験できたわけではない

本作に描かれる若者たちは、皆「進学」という自由な選択を持っている。

拓は東京の大学へ、豊は京都大学へ、里伽子も東京の有名女子大へ──。

だが現代の若者にとって、経済格差や地域格差、ジェンダーによる制限がそれを阻んでいる現実がある。

『海がきこえる』が描く青春は、その意味で“かつて可能だった自由”の記録でもある。

観る人によっては、その穏やかな世界がかえって切なく映るかもしれない。

心のどこかに残っている“あの感情”を、静かに呼び起こす作品

アニメーションの常識に挑戦し、ジブリ内の権威にすら抗った若手クリエイターたちの情熱が、『海がきこえる』には詰まっている。

特別なことは何も起きない。

けれど、確かにあった時間と感情を描いたこの作品が、30年の時を経て、再び共感を呼んでいる。

それは、観る側の人生経験が変化したからかもしれない。

あるいは、社会が失いつつあるものを、この作品が確かに持っていたからかもしれない。

🎬 作品情報

タイトル: 海がきこえる

原作: 氷室冴子

脚本: 中村香

監督: 望月智充

主題歌: 坂本洋子「海になれたら」

制作: スタジオジブリ若手制作チーム

上映期間: 2025年7月4日〜7月25日(全国劇場にて限定公開)

📝 テレビアニメという“縛り”が生んだ、ジブリの可能性

『海がきこえる』が地上波テレビ向けに制作されたという事実は、ジブリにとっても大きな転機だった。

テレビ放送には制約が多い。尺は限られ、予算も劇場作品より厳しい。スポンサーとの関係もある。だが、その枠組みだからこそ、若手に任せる=実験的な挑戦が可能になったとも言える。

スタジオジブリは通常、宮崎・高畑という巨人たちの構想のもとに、数年かけて作品を仕上げるスタイルを取っていた。しかしこの作品では、短期間・限られたリソースのなかで「若手による意思ある作品づくり」が行われた。

この仕組みが定着していれば、“第3のジブリ”が育っていた可能性もある。

皮肉なことに、その後ジブリが再びテレビ向け作品を手がけることはなかった。

しかし『海がきこえる』は、その一度きりのチャンスのなかで、ジブリというブランドの“もう一つの可能性”を形にしたのだ。

劇場大作に隠れて語られることの少ない、テレビアニメという表現の自由と限界。

それを全力で受け止めた若きスタッフたちの情熱は、いま観直すからこそ、より鮮やかに浮かび上がってくる。