第1章:『パラサイト・イヴ』とは何だったのか?

1998年――プレイステーションがゲーム業界の覇権を握りつつあったこの時代に、スクウェア(現・スクウェア・エニックス)が放った異色の一作があった。それが『パラサイト・イヴ』である。

当時のRPGといえば、中世ファンタジーを舞台にしたものが主流。しかし『パラサイト・イヴ』はその常識を覆した。舞台は現代のニューヨーク。主人公は警察官。敵はモンスターではなく、ミトコンドリアの突然変異によって変貌した“人間や動物”という設定だった。

原作は、瀬名秀明による同名小説(1995年刊行)。ミトコンドリアの自立進化というSF的テーマを基軸に、「科学が人類にもたらす恩恵と恐怖」を問いかける知的なストーリーが支持された。そしてスクウェアはこれをゲームとして“精神性とエンタメ性の両立”を目指した野心作として昇華したのである。

シネマチックRPGという挑戦

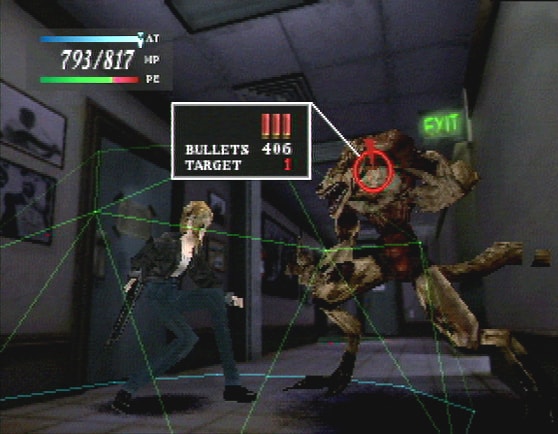

ジャンルとしては“シネマチックRPG”と呼ばれるが、その実態はRPGとサバイバルホラー、アクション性が融合したハイブリッド作品だった。

戦闘では『FF』でおなじみのアクティブタイムバトルを採用しつつも、プレイヤーはリアルタイムで敵の攻撃を避けながら戦うというアクション要素が加わる。いわば、戦略と反射神経が両方求められる新感覚の戦闘システムだ。

また、舞台となるニューヨークの街並みを舞台に、現実に近い武器やアイテムを駆使して戦うスタイルは、当時のゲームでは極めて珍しく、まるでハリウッド映画を自分で動かしているような感覚をプレイヤーに与えた。

ヒロイン・アヤ・ブレアの魅力と時代性

主人公のアヤ・ブレアは、ビジュアル・設定共に大きな人気を誇ったキャラクターだ。美貌、冷静さ、内に抱えるトラウマ、そして自身の“異質な力”との葛藤……彼女の存在は単なるアクションヒロインではなく、人間的に深みを持った女性像として描かれた。

当時としては斬新な「女性警官が主役の本格SFサスペンスRPG」という切り口が、特に欧米市場に刺さり、初代『パラサイト・イヴ』は世界累計約200万本を売り上げ、特に北米での大ヒットを記録。スクウェアにとっても、海外市場開拓の鍵となるタイトルの一つとなった。

シリアスな物語と“科学ホラー”の魅力

『パラサイト・イヴ』は、単に怖いだけではなく、ミトコンドリア進化論という実在する科学知識をベースに物語を構築している。これは“納得できる恐怖”として多くのユーザーに響き、「こんなホラーの描き方があるのか」と驚きをもって受け入れられた。

加えて、シナリオの完成度も高く、人類の進化に対する問いや生命倫理、個人のトラウマと向き合うプロットなど、エンタメと哲学が同居した独特の世界観が形成されていた。

第2章:完成度は高かったが…2作目『パラサイト・イヴ2』の功罪

1999年、前作の成功を受けて発売された『パラサイト・イヴ2』。この作品は、前作の“シネマチックRPG”路線を踏襲しながらも、大きな方向転換が図られた続編だった。

一言で言えば、ホラー要素を強化した「サバイバルホラー寄り」のゲームになっていた。演出、描写、操作性、どれをとっても“バイオハザード”の影響を色濃く感じさせるものだった。

より人間味を増したアヤと深化した物語

本作の最大の進化は、アヤというキャラクターの掘り下げだ。1作目では“事件に巻き込まれた警官”という位置づけだったが、今作では彼女自身のトラウマや内面にフォーカスが当たり、より深く人間的に描かれている。

- 死体を見て思わず目を逸らす

- トイレに嫌悪を示す

- 他人の痛みに共感し、苦悩する

こうした細かい演出が、「プレイヤーがアヤを操作する」から「アヤと共に歩む」へと体験を進化させた。

ゲームシステムやシナリオの密度により、ファンの中では「実質的な最高傑作は2」という声も根強い。

バイオ系操作感と銃火器システムの徹底作り込み

操作感は“ラジコン操作”と呼ばれる方式に変更され、プレイヤーはスティックの方向入力でキャラクターを回転・前進させる。バイオシリーズに慣れた人には親しみやすい一方で、アクション性に期待したユーザーにはやや窮屈に感じられる部分もあった。

一方で、武器の作り込みは異常なまでにリアル。M4A1、MP5、スパス12など、実在の銃器が細部までモデリングされ、弾薬の種類や射程、リロードモーションまでも細かく再現されていた。まさに「ガンマニア垂涎の一本」とも言えるクオリティである。

さらに、戦闘バランスも練られており、“工夫すれば低火力武器でも攻略可能”という戦略性が好評だった。

しかし、やり込み仕様の“癖の強さ”が評価を二分

ここまでだけを見ると、2作目は完成度の高い進化作に思える。だが、万人向けとは言い難い部分も多く存在していた。

❌ 回避行動の不自由さ

バイオ3には存在していた180度ターンがなく、逃げたい時にとっさに動けないという不満が多かった。

❌ 意地の悪い謎解き

中盤の「金庫ギミック」や終盤の「石板ギミック」など、ヒントがほとんどない強制ギミックがプレイヤーを苦しめた。

❌ 倉庫システムの圧迫感

装備やアイテムを売却できないため、倉庫がすぐ一杯になる。回復アイテムを泣く泣く捨てるしかない場面も多発。

❌ やり込み=13周という狂気

全要素解放には13周が必要。しかも、周回ごとの大きな変化は少なく、途中で飽きてしまうプレイヤーも続出した。

これらの理由から、『パラサイト・イヴ2』は「評価は高いが人を選ぶ作品」として、コアなファン層に支持される一方、ライトユーザーからは距離を置かれることとなった。

良くも悪くも、“やり込み特化の硬派ホラーRPG”だったのである。

第3章:『ザ・サードバースデイ』がシリーズにトドメを刺した理由

2010年12月、PSP向けに発売された『ザ・サードバースデイ』は、実に11年ぶりのシリーズ最新作だった。

ファンにとっては“奇跡の復活”に等しく、期待値は異常なほど高まっていた。しかし――その結果は、まさにシリーズの終焉を決定づける致命的な一撃となった。

シリーズ伝統を全否定した“ジャンル変更”

最大の問題点、それはジャンルそのものが完全に別物に変貌していたことだ。

かつては「SFホラーRPG」「シネマチックRPG」と呼ばれたシリーズが、本作ではまさかの3人称視点のアクションシューティング(TPS)にシフト。

戦闘は銃を撃ちまくるガンアクション主体で、シリーズ特有の戦略性やコマンドバトル感は完全に消滅していた。

さらに、“オーバーダイブ”という他人の体に意識を乗り移るシステムも導入されたが、設定上の面白さに反して使いこなすにはかなりの慣れと戦術理解が必要。結果として「複雑すぎる」「意味が分からない」と投げ出すユーザーも多かった。

魅力だった“ストーリー性”が大崩壊

シリーズの核でもある重厚なシナリオは、今作で完全に崩壊した。

説明不足:エピソードごとに場面が唐突に変わる

用語ラッシュ:新造語の洪水で何が何だか分からない

データベース依存:物語の全貌はゲーム内の文字資料を読まないと把握できない

これはまさに、同じ脚本担当の『FF13』と酷似した構造である。「説明しないけど読み物に全部詰め込んだから察してね」というスタンスは、RPGファンの多くを困惑させた。

しかもアヤは記憶喪失という設定のため、感情の起伏が薄くなり、プレイヤー側の感情移入もしにくくなる。

さらに、過去作の人気キャラクター・前田国に彦が“変態キャラ”として再登場したことで、古参ファンからの怒りが爆発した。

「誰だお前は」

「前作のキャラをここまで冒涜するとは…」

という声が続出し、“ファンが一番期待した要素”を真っ向から否定する構成となってしまった。

やり込み要素の過剰とストレス設計

『ザ・サードバースデイ』は、「やり込み要素」を売りにしていたが、これも逆効果だった。

- ジェノサイドモード(超高難度)

- チートコード解放に10周以上必要

- 衣装のアンロックに最大30周

など、あまりに周回前提の作りがプレイヤーに精神的疲労を与えた。しかも、一部の演出(ボス登場ムービーなど)はスキップ不可で、何度も同じ映像を見せられる始末。

さらに、カメラ操作も不便で、「アヤの向いている方向に強制的に戻る」仕様により、敵を狙いづらい・戦いづらいといった不満が多発。

そして追い打ちをかけたのが、ファンの間で語り草となった“連チンバグ”。

5分間の特定操作を維持することで発動し、ボスを一撃で倒せるという裏技だが、存在自体がゲームバランスを壊しかねない“未完成感”を漂わせていた。

総評:悪くはなかった、だが求めていたものではなかった

戦闘、音楽、グラフィック――どれもPSP作品としては高水準。

特に下村陽子氏が手掛けた音楽の完成度は評価が高く、戦闘BGMのテンションはシリーズ最高との声もある。

しかし、それでも「これがパラサイト・イヴなのか?」と疑問を抱くファンは多かった。

- シリーズの文脈を無視したゲームジャンル

- わかりにくく不親切な物語構成

- キャラ崩壊と過剰なサービス演出

これらが重なった結果、『ザ・サードバースデイ』は評価以前に“シリーズとしてのアイデンティティを喪失”した作品となってしまった。

第4章:時代の流れと企業戦略がシリーズを殺した

『ザ・サードバースデイ』が期待を裏切る形でリリースされ、シリーズは事実上の“終了”を迎えた――。だがその裏には、単なる作品の出来不出来だけでない、ゲーム業界の変化とスクウェア(現スクエニ)の内部事情が複雑に絡んでいた。

ここでは、「なぜパラサイト・イヴという魅力的なシリーズが消えていったのか」を4つの大きな視点から分析していく。

1. ホラー×RPGというジャンルが時代に取り残された

1990年代後半~2000年代初頭のゲーム市場では、“ホラーRPG”というジャンル自体が新鮮で高い需要があった。『バイオハザード』『サイレントヒル』なども台頭し、「怖くて考察できる物語」にユーザーが熱狂していた。

しかし2000年代中盤から、ホラーゲームの潮流がアクション主体へと大きくシフトする。

- 『バイオハザード4』以降、シューティング要素の強化

- 『デッドスペース』のようなサバイバルアクションの成功

- 『サイレントヒル』も“雰囲気ゲー”から“戦うホラー”へ変化

このような中で、ゆっくりと恐怖を味わい、ストーリーを噛みしめるホラーRPGの居場所が狭まっていった。

『パラサイト・イヴ』は「戦うSFホラー」という中途半端な立ち位置になってしまい、ユーザーのニーズから徐々にズレていったのだ。

2. スクウェア社内の優先順位と“中堅IP切り捨て”の波

スクウェア(後のスクエニ)は2000年代以降、経営戦略を大きく転換する。

- 資金と人材を「FF」「ドラクエ」といった超大型タイトルに集中

- 採算ラインが読みにくい中堅IPは段階的にフェードアウト

- 映画『FF:THE SPIRITS WITHIN』の大失敗で保守化が加速

この流れの中で、『パラサイト・イヴ』のような実験的・海外向けのタイトルは優先順位が下げられていった。加えて、そもそもこのシリーズは瀬名秀明原作の小説をベースにした“原作付きIP”だったため、自由な展開もしにくかった。

つまり、「売れる保証がなく、権利もややこしく、社内的なプッシュもない」という三重苦。

結果的に、『ザ・サードバースデイ』が“最後のチャンス”として作られたものの、それが滑ってしまったことで、シリーズの幕は閉じた。

3. 既存ファンと新規層、どちらも満足させられなかった

本来、久々の続編では“既存ファンの期待”と“新規ユーザーの取り込み”の両立が求められる。

しかし『ザ・サードバースデイ』ではその両方に失敗してしまった。

- 旧作ファン → キャラ崩壊・ジャンル変更・物語の整合性に失望

- 新規ユーザー → 設定が複雑すぎて話に入れない

特に前者の落胆は深く、SNSや掲示板では「こんなのパラサイト・イヴじゃない」「アヤを返して」という声が多く見られた。

過去2作が“世界観とキャラクター”で成り立っていたからこそ、3作目でそれらを裏切ったダメージは大きすぎたのだ。

4. ユーザーの遊び方の変化とソシャゲ時代の到来

そして2010年以降、家庭用ゲームそのもののプレイスタイルにも大きな変化が起こりはじめる。

- 一回数十分で満足できる“短時間プレイ”の需要増

- ソーシャルゲーム・スマホゲームの台頭

- SteamなどPCプラットフォームの普及による「選択肢の爆発」

この流れにおいて、『パラサイト・イヴ』のように時間をかけて物語と世界に没入するタイプのゲームは、もはやマス市場とはかけ離れていった。

もはや、ホラーRPGというジャンル自体が“ノスタルジー”の領域へと片足を突っ込んでいたのだ。

◾総まとめ:4つの流れが重なった「必然の凋落」

- 市場トレンドの変化 → ホラーRPGの立場喪失

- 社内リソース集中方針 → 中堅IPの整理

- ユーザー二極化 → 旧ファン離れ、新規困惑

- 遊び方の変化 → 長編作品の受容力低下

どれか一つでも違っていたら、『パラサイト・イヴ』は生き残っていたかもしれない。

だが、これらの全てが同時多発的に進行したことで、シリーズは完全に沈んでいったのである。

第5章:もし『パラサイト・イヴ』が復活するなら─4つの必要条件

シリーズ最後の作品『ザ・サードバースデイ』から、すでに15年以上が経過。

現時点で『パラサイト・イヴ』の新作やリメイクの発表は一切なく、公式には“死んだも同然”のIPと言ってよい。

だが――それでもなお、「復活してほしい」というファンの声は消えていない。ネット上では今なお考察・ファンアート・二次創作が更新されており、その“潜在的熱量”は完全に途絶えたわけではない。

では、もし今『パラサイト・イヴ』が復活するとしたら?

そこにはいくつかの“クリアすべき条件”と“時代に合わせた再設計”が不可欠となる。

1. 初代の“フルリメイク”でブランド価値を再評価させる

最も現実的かつ有効な第一歩は、『パラサイト・イヴ(初代)』のフルリメイクだ。

これは現在のゲーム業界のトレンドにも合致する。

- 『バイオハザードRE:2』の大ヒット

- 『FF7リメイク』の成功

- 『サイレントヒル2リメイク』の発表

これらが証明しているように、過去の名作を現代的に蘇らせる試みは市場でも受け入れられている。

『パラサイト・イヴ』も、ホラーRPGという希少なジャンル、実在の都市を舞台にした先進的世界観、主人公アヤ・ブレアの魅力など、今でもリメイクに耐え得る“核”を十分に備えている。

まずは初代を丁寧にリメイクし、その反響を見た上で続編や新作開発へと繋げるという流れが、最も現実味がある。

2. 原作権利のクリア or オリジナル世界観への刷新

『パラサイト・イヴ』の最大のネックとなっているのが、原作小説の著作権問題だ。

本シリーズは、瀬名秀明の小説『パラサイト・イヴ』を原案にしており、ゲームオリジナルキャラやストーリーが多いとはいえ、タイトルや基本テーマが小説に強く依存している。そのため、

- 権利問題の解消が面倒

- 続編・スピンオフの自由度が低い

- スクエニ単独で展開しづらい

という構造的なハードルが存在する。

この壁を越えるには、以下のどちらかが必要となる:

- ① 瀬名秀明氏と再契約・協力を結ぶ

- ② 新名称・新世界観での「実質的な続編」を打ち出す

たとえば、「ミトコンドリア進化テーマの完全新作SFアクションRPG」のように、“精神的後継作”としてブランドを再出発させることも考えられる。

3. ゲームシステムを現代向けに大胆再設計

「ホラー×RPG」は独自性があるが、そのままでは現代のゲーマーにはやや古臭い印象を与える可能性もある。

そこで必要なのが、“体験としての再設計”だ。

たとえば:

- ラスアス系:シリアスな物語とTPSを融合

- リメイクRE系:探索・クラフト・緊張感ある戦闘を両立

- オープンワールド対応:リアルなニューヨークを再構築

など、「怖いのに操作してて楽しい」「映画を見てるように引き込まれる」という感覚を最新技術で実現できるかが鍵になる。

アヤ・ブレアというキャラの掘り下げや、人間ドラマを中心に据えたシナリオ重視型にすれば、従来ファンも納得しやすい。

4. 宣伝戦略の再構築──「懐かしさ」だけに頼らない

今や、良いゲームでも話題にならなければ売れない時代だ。

したがって、宣伝面でも以下のような現代型アプローチが必要になる:

- トレーラーやティザー映像に圧倒的な映像美と謎解き要素を盛り込む

- 人気YouTuberやVtuberとのタイアップ配信

- 発売前の体験版配布で話題喚起

- Steamなど海外市場でのプロモーション強化

ただ「懐かしい」「リメイクしたよ」だけではなく、「今の時代に通用する新しいSFホラー体験です」と打ち出す必要がある。

まとめ:復活の可能性は低いが、ゼロではない

正直に言えば、『パラサイト・イヴ』の新作が出る可能性は極めて低い。

知名度の低下、権利問題、ジャンルの古さ、会社の優先順位……課題は山積みだ。

だが、“名作の記憶”と“再評価の波”が重なれば、再び陽の目を見る可能性はある。

- 「FF7の次はパラサイト・イヴかも?」

- 「スクエニが意外な過去IPを復活させた!」

というようなサプライズが、プレイヤーの心を再び火をつける日が来るかもしれない。

📌補足:今でも“アヤ・ブレア”はファンの中で生きている

SNSや同人界隈では今なおアヤ・ブレアのファンアートが投稿されている。

彼女のキャラクター性、静かな強さ、悲劇性、そして美しさ―それらは今もなお、多くのプレイヤーの記憶に焼き付いている。

その火を、再び灯す者が現れることを、静かに願いたい。

【補足考察】“今こそ『パラサイト・イヴ』が再評価されるべき理由”

『パラサイト・イヴ』がゲーム市場から姿を消して久しい。しかしその存在は、単なる“懐かしのゲーム”にとどまらない、現代にこそ価値のある作品だと筆者は考える。

ではなぜ、今このタイミングで『パラサイト・イヴ』というIPが再評価されるべきなのか?

ここでは3つの観点から、その意義を掘り下げてみよう。

1. 科学×人間ドラマというテーマ性の“先見性”

初代『パラサイト・イヴ』は、ミトコンドリアの進化をモチーフにした生命倫理SFという、当時としては非常に尖ったテーマを扱っていた。

現代はどうか?

- 遺伝子編集(CRISPR)

- 人工知能の倫理

- バイオテクノロジーの暴走

- ウイルスと人類の関係

これらのトピックはもはや“フィクション”ではなく、“現実に議論されている問題”となっている。つまり、科学の暴走と人間の尊厳という『パラサイト・イヴ』の根幹テーマは、2020年代の世界と強くリンクしているのだ。

あの世界観は、リメイクや新作を通じて「今だからこそ刺さる問題提起」を行う絶好の素材になり得る。

2. アヤ・ブレアというキャラクターの普遍性

アヤ・ブレアは、当時としては珍しい「強く、美しく、内面の葛藤を抱える女性主人公」だった。

現代のゲームシーンでも、リアリティを持った女性キャラが求められている。

- 『ラスト・オブ・アス』のエリー

- 『ホライゾン』のアーロイ

- 『バイオRE:3』のジル

これらに並ぶ存在として、アヤが再び脚光を浴びる素地は十分にある。彼女の魅力は単なる“ビジュアル”ではなく、「運命に抗い、自らの力と向き合う知的な強さ」にある。

しかも、彼女は「戦う理由を問い続けるキャラクター」でもある。

これは、“ただのヒーローではなく、矛盾を抱えた等身大の存在”として、今のストーリーファンにこそ響く要素だ。

3. 他にない“ゲーム体験”としての希少性

ホラーとRPGとアクションの融合。

それを現代の技術で再構築すれば、“唯一無二のプレイ体験”として再評価される可能性がある。

実際、近年のユーザー層は「ジャンルの壁を超えた体験」に魅力を感じている。

- RPGなのに緊張感のあるホラー演出

- シネマ級ムービーと自由な探索の両立

- 敵との戦闘が単なる打ち合いではなく、戦術+回避の駆け引きで成立

これは、まさに初代『パラサイト・イヴ』が目指していたものそのものだ。

今のハード性能なら、当時やりたくてもできなかった表現も可能になっている。

つまり、今だからこそ「完全な形で実現できるゲーム」なのだ。

終わりに:記憶の中で眠る傑作を、もう一度。

『パラサイト・イヴ』は、間違いなく時代を先取りしていたゲームだった。

そしてその“先進性”ゆえに、時代の変化に取り残されてしまった側面もある。

だが今、ようやく時代が追いついた。

科学と倫理、個人の内面と戦う意味を問いかけるような、重く、美しく、鋭いゲーム体験が、再び求められている。

スクウェア・エニックスがこのIPを再起動させる日は来るのか。

その可能性が低くとも、ファンが声を上げ続ける限り、アヤ・ブレアの物語は記憶の中で生き続ける。

そしていつか、再び。